AI时代声音权利的多模态保护:版权叠加人格权会发生什么

发布时间:2025-09-12

文 | 史宇航 汇业律师事务所 合伙人

一、背景:AI时代为什么“声音”如此重要?

随着播客、短视频、长音频平台的崛起,使声音本身成为主产品;游戏、动画、虚拟人产业又把配音、拟声、歌唱带入高频商业场景。声音不仅承载信息,更承载身份与情感:很多人“未见其人,先闻其声”,公众会将可识别的声线与某个自然人强绑定。比如某导航软件中的各种语音包,很多都是在获得授权后AI合成的。

而技术的进步,让文本转语音(TTS)、语音转换(VC)、歌声合成、风格克隆等开源模型愈发容易获取。几分钟样本即可“克隆”声线,低成本以假乱真将越来越常见。平台侧难以做到事前逐条审查,“先发后审”的治理模式面对跨平台传播、切片混剪时常显被动。开源分发与跨平台传播降低了治理门槛,增强了执法取证与处置的难度。

2021年开始施行的《民法典》确认自然人声音受人格权保护(参照肖像权),与著作权体系下的表演者权、录音制品权并行。与此同时,《个人信息保护法》与深度合成管理规则把“声音样本”“声纹特征”“合成标识”等带入数据与算法治理维度。结果是:一条音频作品的背后是错综复杂的法律关系交织在一起。对企业来说,如何在经营活动中用好声音这一宝贵素材成为了愈发复杂的课题。

二、权益交织,叠床架屋声音的版权和人格权各自本来都是复杂的法律问题,二者还交织在一起,更是难上加难。这并非毫无依据,比如此前就有主播离职基于肖像权要求删除短视频的案例。

在版权领域,口述作品、音乐、戏剧、曲艺、视听作品等表现形式都可能涉及声音。在具体的权利领域,声音作品的作者除了有著作人身权以外,还会享有相应的著作财产权。更进一步,视听作品中的音乐可以单独享有著作权,比如电子游戏里的音乐作品的作者就可以单独行使版权。

对于录音制品,在《著作权法》里有专门一节进行规定。近期某歌手在争夺自己的作品时就用到了《著作权法》第42条:“录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品,可以不经著作权人许可,但应当按照规定支付报酬……”,成为权利声索的法律依据。

在人格权方面同样复杂。且不论声音是否构成个人信息,《民法典》里新增的声音权增加了声音的保护难度。《民法典》第1023条规定“对自然人声音的保护,参照适用肖像权保护的有关规定。”这意味着自然人对自己的声音享有以下权利和义务:

1)未经声音权人同意,其他主体不得制作、使用、公开声音权人的声音。(第1019条)

2)未经声音权人同意,声音作品权利人不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开声音权人的声音。(第1019条)

3)声音权人的权利受到合理使用的限制。(第1020条)

4)使用条款的理解有争议的,应当作出有利于声音权人的解释。(第1021条)

5)声音使用期限没有约定或约定不明,任何一方可以在合理期限通知对方后随时解约。(第1022条)

6)声音使用期限有明确约定的,声音权人如有正当理由,可以在合理期限通知对方后解除许可使用。造成损失的应赔偿损失。(第1022条)

可以看出,原则上使用可识别的自然人声音需经本人同意;在参照适用肖像权的框架下,亦存在合理使用等例外。同时,著作权领域还存在录音制品法定许可等特殊规则,两者并非简单替代关系。相对于个人信息在“同意”之外还有着多种的法律基础,对自然人声音的使用就只有获取同意一条路,而且这个同意是可以随时撤销的,虽然可以通过赔偿损失的要求一定程度上阻却解除合同,但违约金也并非万能。

相反,对于声音权人,能够依据《民法典》第997条:“民事主体有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵害其人格权的违法行为,不及时制止将使其合法权益受到难以弥补的损害的,有权依法向人民法院申请采取责令行为人停止有关行为的措施。”以侵犯人格权为由,要求法院在做出判决前就下架未获得授权的作品。

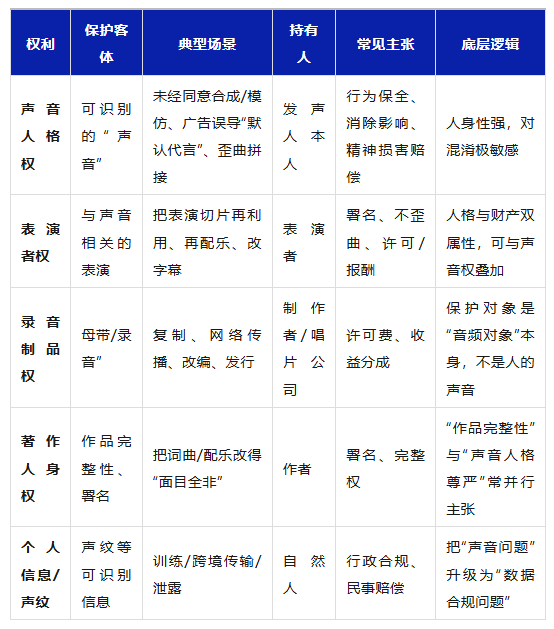

在上面这些不同权利的交织下,就形成了以下这个权利矩阵:

三、新变量:AI

国内已经有违法使用AI合成配音演员声音引起的诉讼,法院认定著作权并不天然包括授权他人对原告声音进行AI化使用的权利。数据协议在未经原告本人知情同意的情况下,授权使用原告声音的行为无合法权利来源。

AI技术的突飞猛进给声音带来了新的变量,模仿声音的门槛被大幅降低。单田芳大模型应运而生,故去的歌手被重新拉出来唱着当下的新歌……这已经不止是法律问题,更涉及伦理问题。参考好莱坞演员公会在罢工后与资方达成的协议,关注了演员去世后数字分身的使用,原则上是可以继续使用,但新用途需要找授权代表或演员工会。

深度合成服务对“合成标识、显著标注、可溯源管理”有刚性要求;语音样本往往触及个人信息乃至生物识别信息(如含声纹),牵出最小必要、告知同意、跨境传输评估等合规义务。这需要把“声音授权”与“数据合规”打通:在授权书中单列AI训练与深度合成条款(是否允许、用途库、模型留存/删除、可撤回机制),并配置数据脱敏与访问审计。

四、权利折叠:合规思路的迭代

AI 时代的声音利用,不再是版权的单线问题,而是人格权×邻接权×著作人身权×数据合规的多模态治理。

在处理声音相关权利时,建议:

1)做好知情同意。授权层:声音(人格)、表演者权、录音制品权、著作权(人身/财产);数据层:声纹/语音样本是否触及敏感个人信息/生物识别信息与跨境合规(最小必要、目的限制、评估备案等)。

2)如需要使用声音训练AI需要获取明确授权,并且支付对价。

3)对合成或再录版本加显著标识,避免混淆。履行显式/隐式标识、日志留存、可溯源管理。

4)预设争议、撤回授权时下架/替换流程,避免面临禁令时措手不及。

5)围绕声音发生争议,基于不同的权益可以有不同权利请求。比如音乐作品的争议中或许可以引入个人信息或声音权的因素,通过授权没有涵盖人格权,或是形式撤销权,给案件找到新的突破口。