《反不正竞争法(2025修订)》解读:新增第14和15条如何“反内卷”?

发布时间:2025-08-18

文 | 沈澄律师团队 汇业律师事务所

引言

2025年6月27日,第十四届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订通过《反不正当竞争法》(下称“《反法》”),自2025年10月15日起施行。2025年修订的《反法》相较2019年修正的《反法》作出了较大幅度的修订,修订的主要内容和亮点包括对于“互联网专条”适度扩军,细化传统竞争行为规则,增加关于治理“内卷式”竞争的条款,增加关于解决拖欠中小企业账款问题的规定,调整处罚力度,增加《反法》境外使用的规定。

2024年7月,中共中央政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”。2024年12月,党中央强调要综合整治“内卷式”竞争,规范地方政府和企业行为。2025年1月7日,《人民日报》时评:下大气力综合整治“内卷式”竞争。2025年6月29日,《人民日报》6月29日头版推出金社平文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》指出,“要深化要素市场化配置改革,主动破除地方保护、市场分割和‘内卷式’竞争。”政府有引导、行业有自律、企业有行动,综合整治“内卷式”竞争就能稳步推进、见到成效。

从《反法》修改和“反内卷”的中央政策详解的角度,沈澄律师团队将结合多年在反垄断和反不正当竞争领域的实践经验,展开分析《反法》新增的第14条和第15条是如何有效回应防止“内卷式”竞争的经济及社会需求。

一、滥用优势地位禁止条款(第15条)

(一) 制度渊源

“禁止滥用相对优势地位”的规则,有人认为可追溯至美国1936年的《罗宾逊-帕特曼法案》(Robinson Patman Act),旨在保护中小零售商免遭大型零售商的剥削。此外,德国、法国、奥地利、比利时等14个欧盟国家,以及瑞士、韩国、中国台湾和日本等非欧盟地区也都存在关于“禁止滥用相对优势地位”的立法规定,其中多国都是在近年对相关制度立法。分而述之,主要国家和地区“滥用相对优势地位”的制度渊源如下:[1]

美国:美国竞争法中虽然没有直接表述“滥用相对优势地位”的条款,但通过《罗宾逊—帕特曼法案》第2篇,再结合《谢尔曼法》第1至第3篇、《克莱顿法》第3和第7篇、《联邦贸易委员会法》及各州法形成了规范。

德国:“相对优势地位”的理论化成于德国,该理论在立法上表现为1973年第二次修订《反对限制竞争法》时引入“禁止滥用相对市场力量”条款,该条款在后续多次修法中逐步完善。[2]

日本:日本在《禁止垄断法》与《不公正的交易方法》第14条对“禁止滥用优势地位”作出规定,以“三越事件”、“罗森事件”为代表性判例。

法国:法国竞争法在1985年引入德国“经济依赖状态滥用”(即交易中优势地位滥用)概念并将其正式确立为一项独立的反竞争行为类型。

比利时:于2019年在其《经济法典》(Belgian Code of Economic Law)中引入“禁止滥用经济依赖”的规定。[3]

我国台湾地区:原反垄断法条款在“滥用相对优势地位”部分引入德国竞争法的理论,并在司法实践中对原条款进行了扩充性解释。[4]

相较立法引入之“热”的是实践适用遇“冷”。在该制度立法上更成熟的德日,实际的判例也屈指可数。

实践受挫的原因多样也十分具有代表性:例如就德国《反对限制竞争法》第20条而言,阻因之一是该规则局限于为与大超市或者连锁店进行交易的中小供货商提供特殊保护;二是滥用相对优势地位的案件往往还是作为垄断案件通过禁止滥用市场支配地位的条款得到解决。再比如,日本《禁止私人垄断法》第19条的问题在于,一是法律规定较抽象,反垄断执法机关执法中案件处理意见不同意;二是案件与市场竞争之间的关系并不密切,交由市场监管执法机关处理不合逻辑;三是就相对优势地位当事人作出的不利决定可能会给这些企业订立合同增加很多不可预测性。[5]

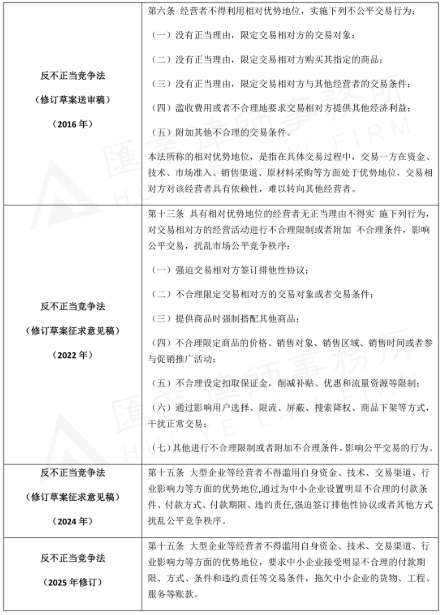

(二) 中国“滥用优势地位禁止条款”的立法演进

1. 第一次修订尝试引入,引发巨大争议引入失败

早在第一次修订《反法》时,立法机构就尝试引入“滥用相对优势地位”条款,立法本意在于规制尚未达到《中华人民共和国反垄断法》(下称“《反垄断法》”)中“具有市场支配地位”的经营者实施的不公平交易行为。对于相对优势地位的定义强调“依赖性”和“难以转向”。

然而“滥用相对优势地位”条款的引入引发了巨大的争议,不支持引入的观点主要包括(1)“滥用相对优势地位”条款本身并不成熟,(2)《反法》中的“滥用相对优势地位”和《反垄断法》中的“滥用市场支配地位”两者的界定及关系存在争议,(3)“相对优势地位”缺乏可行的认定标准以及相关的配套制度,(4)“滥用相对优势地位”条款本身容易被滥用[6]。

最终,立法机构采取审慎的态度,在2017年《反法》第一次修订的正式文本中并未保留“滥用相对优势地位禁止条款”。

2. 本轮修订中,再次引入大幅瘦身的“滥用相对优势地位”条款

2022年征求意见稿中,立法机构再次引入了“滥用相对优势地位”条款,条款内容依然与2016年送审稿中的内容高度相似,也几乎与《反垄断法》中的滥用市场支配地位条款的表述一模一样。

而在2024年反法修订草案中,“滥用相对优势地位”的引入发生重大变迁,变形为中小企业保护条款(1)“相对优势地位”的表述修改为“优势地位”,这与2024年9月发布的《网络反不正当竞争暂行规定》第23条“具有竞争优势的平台”关联,(2)将主体限定为“大型企业”,(3)将行为聚焦于拖欠应收账款这一类的事项与签订排他性协议。

而2025年修订的《反法》中最终采纳的第15条精准聚焦大型企业拖欠中小企业账款问题,其中,拖欠应收款纠纷也被认为与前不久国务院颁发的第802号令《保障中小企业款项支付条例》存在高度密切的关联性。

这与2017年那一次修法时以及《反法草案意见稿》中的“滥用相对优势地位”禁止条款已经有云霄之别,后者的内容当时几乎与《反垄断法》中的“禁止滥用市场支配地位”别无二致。具体的条款比较如下:

(三) 实际适用的重要问题:量化标准

不过,变身后的大型企业“滥用优势地位”的条款在实际适用中,如何理解量化标准仍需观察,具体而言,大型企业和中小企业这一相对概念如何界定和区分,目前立法和司法实践中尚无可以直接借鉴的规则,最高院在2024年8月27日发布的《关于大型企业与中小企业约定以第三方支付款项为付款前提条款效力问题的批复》中的规定曾援引《中华人民共和国中小企业促进法》,但是其中没有关于“大型企业”和“中小企业”的定义。在2011年的《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)中虽然有一些量化标准,不过时间较为久远,是否仍然适用仍然值得在个案中进行探究。我们认为,在未来很长一段时间内,如何理解和量化“大型企业”及“中小企业”的标准,是实务中的热点话题。

(四) 与其他部门法的关系

1. 与《反垄断法》的关系

如前一节“中国了滥用优势地位禁止条款的立法演进”所述,2025年修订的《反法》最终采纳的“滥用优势地位”条款已经从与《反垄断法》几乎一模一样的表述剧变为对大型企业拖欠账款类特定支付行为的限制,已经实现了与《反垄断法》的切割,一方面体现了鼓励和保护公平交易,保护经营者和消费者的合法权益,另一方面也防止了《反垄断法》和《反法》适用时的交叉和冲突。

2. 《电子商务法》的关系

在2024年征求意见稿中,“滥用相对优势地位条款”的行为包括“强迫签订排他性协议”这一行为类型,可见“滥用相对优势地位”条款的其中一个意图就是解决平台经济中的“二选一”等问题,与《电子商务法》第三十五条规制电子商务平台经营者不公平交易行为的条款存在一定的竞合。不过,最终2025年修订的《反法》中并未保留“强迫签订排他性协议”这项,与《电子商务法》的界限也较为清晰。

二、 平台压迫低价禁止条款(第14条)

(一) 现实问题

平台经济时代,平台压迫低价事件层出不穷,近日,某平台被指使用自动调价助手,自动追踪全网同类型商家的最低价格,通过计算动态调整价格,锁定商家在该平台的价格为全网最低价,该调价助手为自动的,且无法被关闭,只要与平台签订合作协议,该助手就自动开始工作,一方面,平台的这类行为构成了典型的“内卷式”竞争行为,陷入了“低价-低质”的竞争;另一方面,也成为了一种变相要求入驻商家多选一的手段和方式。

(二) 该条款的前世今生

在2022年《反法草案意见稿》中,“平台压迫低价禁止条款”还尚未成型。2024年《反法草案》第14条新增了该条款,即:“平台经营者不得强制平台内经营者按照其定价规则,以低于成本的价格销售商品,扰乱公平竞争秩序。”

最终公布的2025《反法》则在后者的基础上增加“变相强制”情形,即将第14条变化为:“平台经营者不得强制或者变相强制平台内经营者按照其定价规则,以低于成本的价格销售商品,扰乱公平竞争秩序。”

(三) 与其他部门法的关系

1. 与《反垄断法》的关系

在平台经济之下,《反垄断法》滥用市场支配地位条款规制的是平台与其交易相对方(平台内经营者)之间的限定交易等行为。而2025年修订的《反法》规制的是平台压迫平台内经营者向消费者销售商品或服务时自由定价的行为,两者虽然都是平台与平台内经营者之间发生的行为,但两类行为是彼此独立的,分别由《反垄断法》和《反法》进行规制,并不存在竞合关系。

2. 与《电子商务法》的关系

《反法》新增的第14条规定与现行的《电子商务法》第35条中的规则共同构筑了对于平台压迫行为的规制。后者规定,“电子商务平台经营者不得利用服务协议、交易规则以及技术等手段,对平台内经营者在平台内的交易、交易价格以及与其他经营者的交易等进行不合理限制或者附加不合理条件,或者向平台内经营者收取不合理费用”。

平台规则嬗变,2017年的《电子商务法》的规则还不足以对于平台“卷”平台内经营者的行为作出限制。尤其是平台压迫经营者调价的情况,目前市场上出现了一些平台“自动调价”甚至引发消费者线下消费时需要另行向经营者“补差价”以填补平台内经营者损失的失序行为,新的规定可能将起到有效的规制作用。

3. 与《价格法》的关系

《价格法》规制的是经营者的定价行为(《价格法》所称经营者是指从事生产、经营商品或者提供有偿服务的法人、其他组织和个人),在平台、平台内经营者、消费者的三方关系中,规制的是平台内经营者面向消费者时,平台内经营者的价格行为。

《价格法》与《反法》第十四条相互补充,堵塞了平台经济中平台强制调价导致价格违法的漏洞。

结语

《反不正当竞争法》2025年修订以精准立法手术刀刺破了“内卷式”竞争的制度脓包。针对大型企业拖欠账款这一痼疾,第十五条将“滥用优势地位”条款蜕变为中小企业账款的司法盾牌——通过限定主体(大型企业)、聚焦行为(拖欠支付)、衔接行政法规(《保障中小企业款项支付条例》),既规避了与《反垄断法》的理论纠缠,又构建起民商责任与行政责任的双重保障机制。而对平台强制低价这一新业态问题,第十四条以“变相强制”的扩容表述,直指自动调价助手等技术霸权,与《电子商务法》第三十五条形成行为规制(平台压迫)与结果规制(价格违法)的立体防线。

正如《人民日报》文章所言,破除“内卷”需政府、行业、企业三方共治。本次修法以制度创新为起点:政府通过明晰规则划定竞争红线,平台需重构“技术向善”的算法伦理,企业则获得对抗无序竞争的法治武器。当法律为创新保留喘息空间,当“低价低质”的囚徒困境被打破,高质量发展方能从愿景照进现实。

脚注

[1] 赵烨:全球视角下“禁止滥用相对优势地位制度”的反思与建议,中国政法大学中美竞争论坛,2024

[2] 王晓晔:论滥用“相对优势地位”的法律规制,现代法学,2016

[3] 剌森:互联网平台滥用相对优势地位的规制理论与制度构成,环球法律评论,2023

[4] 王丽娟、梅林:相对优势地位滥用的反垄断法研究,法学,2006

[5] 王晓晔:论滥用“相对优势地位”的法律规制,现代法学,2016

[6] 参见赵烨:《真的需要“禁止滥用相对优势地位”么?——评《反不正当竞争法修订送审稿》第六条》,百度公共政策研究院:头条|关于《反不正当竞争法(修订草案送审稿)》 中相对优势地位条款的思考,曾雄:《<反不正当竞争法>修订,十大重点条款的历史与现在|网络法律评论》