跨境民商事诉讼中域外送达程序的困境与思考——基于上海法院的实证研究

发布时间:2025-04-15

文 | 董琛律师团队 汇业律师事务所

一、引言

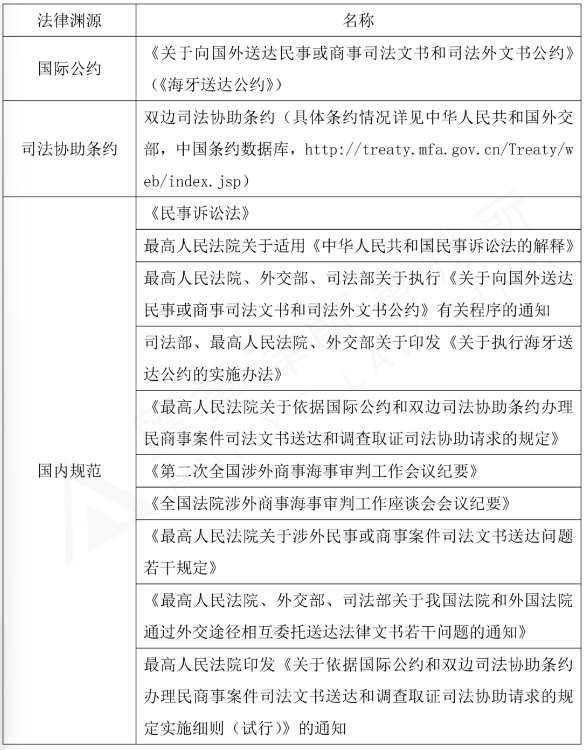

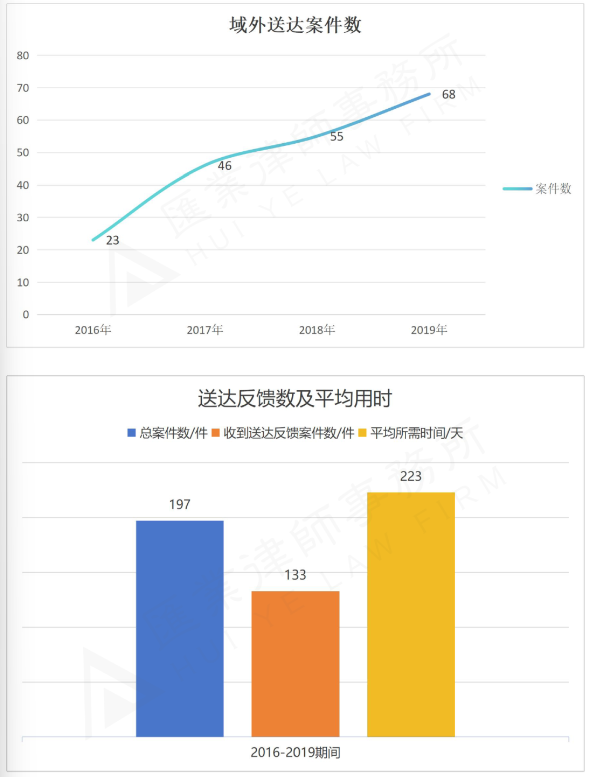

在经济全球化与"一带一路"倡议深入推进的背景下,中国法院受理的涉外民商事案件呈现爆发式增长。最高人民法院数据显示,2023年,全国法院民事一审合计收案20,047,964件,其中区际司法协助合计收案14,931件,国际司法协助案件合计5,080件。[1] 较往年有显著增长。在此背景下,跨境送达作为诉讼程序的"第一公里",其效率直接关乎当事人诉讼权利保障与司法公信力建设。据学者统计,2016至2019年期间,S市P区人民法院的涉外民商事案件中未收到送达反馈的案件比例高达32.5%,在已收到反馈结果的案件中,未送达成功的案件比例高达41.4%。[2] 实践中,涉外案件的送达成功率受到多种因素影响,包括送达方式的选择、受送达人所在国家的法律规定以及送达程序的复杂性等,而较低的送达成功率则暴露出传统送达机制与新时代司法需求间的深刻矛盾。

二、域外送达的法律特征与国际实践中的主权冲突

域外送达是指“将司法文件送达至位于签发该司法文件的国家司法管辖范围之外的个人或实体的法律程序。”[3] 其最重要的法律特征体现为司法主权性,即未经受送达国同意径行域外送达可能构成对受送达国司法主权的侵犯,特别是在国家司法主权较为敏感的领域的国家。

以美国为例,适用初期,从Kimberly Jean Schilling v.Dr.Ing HCF Porsche AG与DeJames v. Magnificence Carriers,Inc案中均可以看出美国法院严格遵循《海牙送达公约》的排他性原则,以受送达国对邮寄送达作出保留为由,认定邮寄送达无效。然而,在常州华文科技有限公司诉Rockefeller案中,美国联邦最高法院转而主张双方协议约定的送达方式可以优先于《海牙送达公约》的适用,认定Rockefeller以邮寄方式向华文科技送达有效。[4] 引发了司法主权与程序灵活性之间的争议。与此同时,最高法在(2019)最高法民终395号案中以“当事人对程序权利的自主处分”为由,认可了邮寄送达的效力(尽管被受送达国对邮寄送达进行了保留),实质上通过私权处分调和了主权冲突。(类似的还有KerryJ Investment Pty Ltd诉厦门丰伟能源科技有限公司案,法院认为被告曾主动提供电子邮件地址作为送达地址,并通过该邮箱与原告联系,尽管邮寄文件未完全投递成功,但法院认为电子邮件已充分满足“引起注意”的要求,认定文件已被被告实际知悉)[5] 可见,在国际司法实践中,各国对域外送达效力的认定均在“不损害效率的前提下维护司法主权尊严”以及“通过灵活程序实现实质正义”中探求平衡,以争取减少跨国诉讼中的法律冲突。

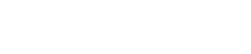

三、法律规范的层级架构

中国针对民商事案件域外送达的法律规范适用大致呈现出“国际公约+双边协定+国内立法”的三元结构:

国际公约

以1965年《海牙送达公约》作为核心框架。1991年3月2日,中国批准加入《海牙送达公约》,1992年1月1日,该公约正式对中国生效,中国在加入时对第10条(邮寄送达)作出保留。

双边安排

中国已与39国签订民商事司法协助条约,具体条约内容可在中国条约数据中进行查询。[6]

国内规范

《民事诉讼法》第二百八十三条中具体规定了中国域外送达诉讼文书的方式,具体包括:1、依照国际条约送达;2、外交途径送达;3、使领馆送达;4、诉讼代理人送达;5、代表机构/分支机构/有权接受送达的业务代办人送达;6、邮寄送达;7、电子送达;8、公告送达;9、法定代表人/主要负责人送达;10、受送达人同意的其他方式送达。

1992年3月4日发布的《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》构建了司法文书送达至域外的一般性程序。

最新《全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要》针对涉外民商事案件司法文书送达中的邮寄送达退件的处理、电子送达、外国自然人的境内送达、送达地址的认定、管辖权异议文书的送达作出了规定。

需要指出的是,若采取《海牙送达公约》、外交途径送达的,首先需要查询受送达人所在国与中国是否有签订司法协助条约。

(1)如果与受送达人所在国存在司法协助条约,适用司法协助协定;

(2)如果受送达人所在国既是《海牙送达公约》的缔约国,又同中国有司法协助条约,则优先适用司法协助条约;[7]

(3)如果受送达人所在国是《海牙送达公约》的缔约国,但与中国没有司法协助协定的,则适用《海牙送达公约》;

(4)如果受送达人所在国既非《海牙送达公约》的缔约国,又没有与中国签署司法协助条约的,则通过外交途径送达。

四、中国涉外送达的实证分析

(一)司法数据透视(以S省P市为例)

(二)上海基层法院域外送达现状

(1)以《海牙送达公约》为主要送达方式

上海基层法院在处理涉外案件时,存在优先适用《海牙送达公约》的倾向。尽管最高法、外交部、司法部在关于执行《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》有关程序的通知中明确规定了当被送达国既是《海牙送达公约》的缔约国,又与中国有司法协助条约时应当优先适用司法协助条约,但在上海基层法院的司法实践中,依据《海牙送达公约》进行送达更为简便。[8] 上海高级人民法院可以依据《海牙送达公约》直接向外国中央机关提出和转递司法协助请求书和相关材料。而依据司法协助条约进行送达,须通过上海高级人民法院转最高人民法院再转司法部,程序烦琐,送达周期更长。故司法实践中,在同时存在《海牙送达公约》和司法协助条约的情况下,上海基层法院倾向于选择《海牙送达公约》进行送达。

(2)送达周期长、成功率偏低

尽管《海牙送达公约》与司法协助条约中对送达方式、途径、流程的规定已经相对规范,但实际操作中,上海基层法院域外送达仍面临周期冗长与成功率低的问题。以S省P市法院为例,通过《公约》送达的平均周期为223天(约7.5个月),部分案件还存在因为外国中央机关审查严格或程序瑕疵需反复补正的情形。此外,受送达人地址不明、拒绝签收等因素导致送达失败的情况也并不罕见,部分案件在送达失败后被迫转向公告送达。

(3)电子送达试点推进,但适用受限

2022年1月24日,最高人民法院通过《全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要》第11条对涉外电子送达予以限制,规定在同时满足受送达人所在国法律允许电子送达且不得违反中国缔结的国际条约的前提下可以进行域外电子送达;2022年3月28日,上海市高级人民法院发布《关于进一步推广适用电子送达的若干规定(试行)》,规定“受送达人所在国系《海牙送达公约》成员国,并在公约项下声明反对邮寄方式送达的,应当推定其不允许电子送达方式,人民法院不能采用电子送达方式。”对电子送达方式的具体适用予以进一步细化。

上海部分基层法院正在试点通过即时通讯工具等电子方式(如电子邮件)向境外当事人送达文书,但受限于受送达国作出的保留以及其国内法的适用,实操难度较大。2022年3月,浦东法院在通过电子邮件的方式向某国际货物买卖合同纠纷的被告(智利公司)送达了诉讼文书。该案的送达困境有两点:(1)该智利公司在国内无办事机构,未委托诉讼代理人,无法直接送达;(2)智利非《海牙送达公约》的成员国,也未与中国签署司法协助条约,而疫情又导致外交途径送达相关工作受阻。考虑到上述情况,浦东法院法官首先联系原告公司的诉讼代理人,以获取智利公司负责人的电子邮箱地址。向智利公司负责人发送《当事人送达地址确认书》,确认其同意电子送达并明确电子邮箱地址。审核确认《当事人送达地址确认书》的法律效力后,通过电子送达系统向智利公司确认的电子邮箱送达了法院传票等司法文件,完成送达程序。[9] 尽管已有成功案例,但实践中的域外电子送达依然困难重重。

五、《海牙送达公约》的程序展开

一般法院的操作流程如下:

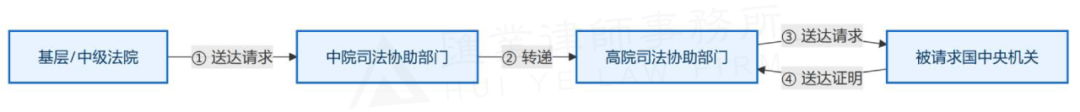

上海法院的操作流程如下:

上海法院的操作流程如下:

材料准备:需提供双语文书,强调翻译件对程序推进的必要性,当事人未履行该义务将直接导致诉讼程序受阻。尽管现行法律规定需要提供翻译件的应由受理案件的人民法院委托中华人民共和国领域内的翻译机构进行翻译,但上海实践中往往由当事人负责向法院提供文书的翻译件。[10] (2016)沪02民终3540号案件中,法院依据《最高人民法院关于涉外民事或商事案件司法文书送达问题若干规定》,要求原告提供起诉状及证据材料的翻译件,以确保受送达人能够有效收悉文书内容。尽管原告主张通过被告在华代表处送达即可免除翻译义务,但法院明确指出,涉外送达的核心在于保障受送达人实质知悉权,即使存在境内代表机构,仍需通过翻译文书实现程序合法性。因原告未提交证据材料翻译件,法院认定其起诉不符合送达程序要求,最终驳回起诉。

层级审查:基层法院→中级法院→上海高院→外国中央机关。根据《最高人民法院关于涉外民事或商事案件司法文书送达问题若干规定(2020修正)》第十四条的规定,上级人民法院应在收到下级法院申请专递文书的七个工作日内予以转递,若文书需要补正的则应在七个工日内退回下级法院。

结果反馈机制:域外送达的结果反馈机制对于保障诉讼程序的顺利推进和当事人的合法权益至关重要。从立法来看,在依据条约方式进行送达时,通常要求受送达人所在国的中央机关在完成送达后向请求国反馈送达结果。这种反馈一般以送达回证的形式体现,证明文书已成功送达或说明未能送达的原因。然而,实践中送达回证的提供情况根据受送达国的不同存在较大差异,我们也暂未找到权威数据来进行分析,但以笔者参与的涉外民商事诉讼为例,其反馈周期往往较长,可能影响诉讼效率。

笔者同时还注意到,除全国法院司法协助平台外,司法部司法协助交流中心还开发有线上系统。以2024年第一季度为例,722件司法协助请求中约三分之一系通过该平台转递,并已与全国法院司法协助平台实现对接。[11] 但提出相应司法协助申请的基层法院承办法官能否通过上述平台及时获取结果反馈并告知当事人以及上述司法协助平台的反馈效率仍是实践中有待检验的问题。

六、事前预防:合同设计与风险控制

(一)优化送达方式选择

为应对域外送达成功率低、周期长的现状,建议根据案件具体情况和受送达人所在国的法律规定,灵活选择最合适的送达方式。例如,在受送达人所在国允许的情况下,优先考虑电子送达等高效便捷的方式,但要注意确保送达的合法性和有效性。同时,可以建议当事人在合同中约定送达条款,明确双方同意的送达方式、送达地址以及送达效力等,为后续可能的域外送达提供便利。

(二)交易对象的筛选

在可选择的情况下,优先选择《海牙送达公约》成员国或与中国签订司法协助条约的国家作为交易对象。这些国家的送达程序相对简化,成功率较高。

(三)指定境内代理人

对于境外商业实体,建议其在境内设立分支机构或指定有权接受送达的代理人,并在合同中明确其送达权限,可大幅缩短送达周期。

七、结语

域外送达作为涉外民商事诉讼的起始环节,其效率与成功率对当事人诉讼权利的保障和司法公信力的维护具有关键影响。本文以上海司法实践为切入点,深入剖析了域外送达面临的现实困境。从数据来看,送达成功率低、周期冗长的问题亟待解决。现行送达机制在应对新时代司法需求时暴露出诸多不适应之处,传统送达方式与新兴电子送达方式之间的衔接亦需进一步磨合。随着国际区域经济的合作的兴起,越来越多的双边、多边贸易/投资协定的缔结与签订,贸易各方以及投资各方在履行协议的过程中发生争议在所难免,域外送达的成功率和效率都将作为重要的考量因素影响每一笔订单、每一笔投资最终能否成交。当然,域外送达的问题绝不是一国的国内法可以单方面解决的问题,但是,在一国的国内法与国际公约、双边或多边条约之间妥善设立衔接、设置标准的送达流程,必将对于统一送达步骤、规范送达期限、推进诉讼进程、维护法律的尊严与信仰有着非常大的益处。

脚注:

[1]最高人民法院,2024年司法统计公报http://gongbao.court.gov.cn/Details/a3e86176b272dc94a05d9cb012c2d5.html

[2] 张萍,“民商事案件司法文书域外送达之司法实践性探讨——以S市P区人民法院为例”,《法学研究》2020年第3期。

[3] Hague Conference on Private International Law,https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=17&utm_source=chatgpt.com.

[4] Changzhou Sinotype Technology Co., Ltd., Petitioner v. Rockefeller Technology Investments (Asia)VII,https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/20-238.html.

[5] KerryJ Investment Pty Ltd v Xiamen Fengwei Energy Technology Co Ltd [2013] FCA 141,https://jade.io/article/293860

[6] 中华人民共和国外交部,中国条约数据库,http://treaty.mfa.gov.cn/Treaty/web/index.jsp

[7] 最高人民法院、外交部、司法部关于执行《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》有关程序的通知第七条。

[8] 《最高人民法院办公厅关于指定北京市、上海市、广东省、浙江省、江苏省高级人民法院依据海牙送达公约和海牙取证公约直接向外国中央机关提出和转递司法协助请求和相关材料的通知》

[9] 传票“一键直达”智利!上海浦东法院完成首次涉外电子送达, https://www.163.com/dy/article/H6MB2T8I0514ILHU.html

[10]《最高人民法院关于涉外民事或商事案件司法文书送达问题若干规定(2020修正)》第十五条

[11] 司法协助交流中心的司法协助文书材料线上提交平台(即民商事司法协助系统,地址www.ilcc.online),数据来源于司法部新闻稿“2024年第一季度办理民商事司法协助案件统计”。

*王奕鸣、实习生徐继申对本文亦有贡献