《上海市体育健身行业预付式消费经营活动监管实施办法(试行)》新规解读与从业者合规提示

发布时间:2025-03-04

文 | 张释文 汇业律师事务所 合伙人

《上海市体育健身行业预付式消费经营活动监管实施办法(试行)》(下称《正式稿》)将于2025年3月1日正式实施,为规范体育健身行业预付式消费经营活动,保障消费者和经营者合法权益,促进行业健康发展而出台,同时也顺应2024年7月1日《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》,2024年1月1日《上海市体育发展条例》等多部条例的修订或制定,具有重要意义,并将对经营者、从业者产生直接的合规影响。本文将围绕《正式稿》进行多方面解读,为经营者、相关从业者提供提示与指引。

一、《正式稿》关于预付式消费的规定

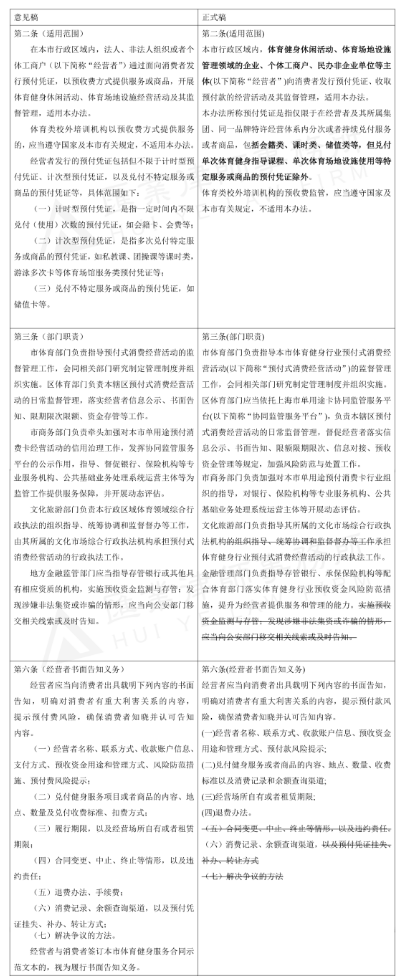

(一)适用范围

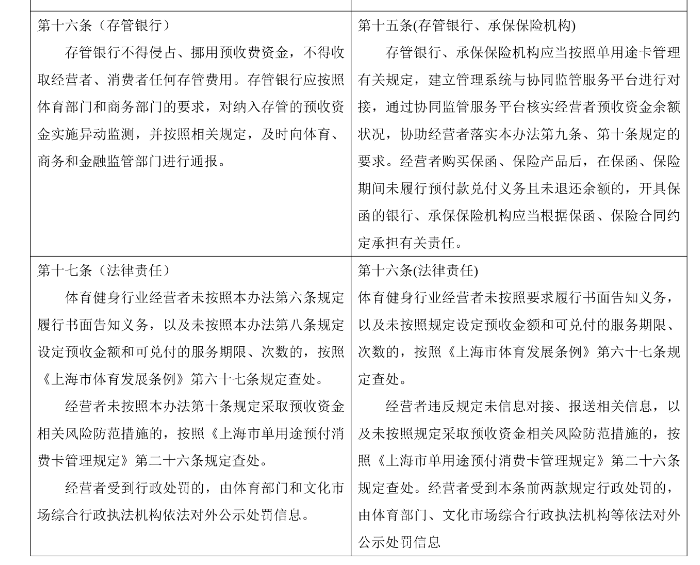

2019年前后,上海市人大常委会和上海市政府先后颁行了《上海市单用途预付消费卡管理规定》和《上海市单用途预付消费卡管理实施办法》,将商务、文旅、体育、交通、教育等行业广泛纳入了单用途预付消费卡的管理范畴中,由各行业主管部门进行管理。其中,体育行业的管理上,由体育部门(上海市体育局)作为单用途卡的行业主管单位,由文化综合执法机构(上海市文化和旅游局执法总队)作为单用途卡违法经营行为的处罚单位[2]。本次正是体育行业由上海市体育局主管牵头,上海市文化和旅游局、上海市市场监管局实施的针对体育健身行业预付式消费经营活动的监管实施办法。

预付凭证的定义以及预付式消费经营者的定义,是预付式消费监管的重要前提,重要性不言而喻。《正式稿》开篇第二条即规定:“本办法所称预付凭证是指仅限于在经营者及其所属集团、同一品牌特许经营体系内分次或者持续兑付服务或者商品,包括会籍类、课时类、储值类等,但兑付单次体育健身指导课程、单次体育场地设施使用等特定服务或商品的预付凭证除外。”

《正式稿》明确采纳了此前我们提出的预付凭证应当排除一次性兑付特定商品或服务的预付凭证的建议,相应删除了我们亦在建议中提到的易引起混淆和产生判断困难的计时型、计次型预付凭证的写法,转而通过正面约定+负面排除的定义方式,明确了预付凭证的使用限制,使得预付凭证的定义更逻辑周延和清晰明确。[3]且这一点更好的与《上海市单用途预付消费卡管理实施办法》、《单用途商业预付卡管理办法(试行)》的规定相承:单用途预付卡是指限定在经营者或其所属集团、同一品牌特许经营体系内使用的预付凭证,消费者支付的预付款只能在指定范围内兑换商品或服务;而旨在一次性兑付特定商品或服务的预付凭证,虽然形式上是预付,但其主要功能是作为兑换特定商品或服务的凭证,因此不应被认定为单用途预付卡。

应注意,体育类校外培训机构的预收费监管,由教育部门会同体育部门共同监管,适用教育部等六部门发布的《关于加强校外培训机构预收费监管工作的通知》,不适用本办法。

关于预付式消费经营者的认定,《正式稿》第二条明确其规范的经营者主体为在上海市行政区域内,体育健身休闲活动、体育场地设施管理领域的企业、个体工商户、民办非企业单位等主体。即:受规范约束的经营主体不仅是企业、也包括了个体工商户和民办非企业单位,受规范约束的经营行为包括了向消费者发行预付凭证、收取预付款的经营活动。受规范约束的⾏业范围包括了开展体育健身休闲活动、体育场地设施管理活动。其中根据《体育及相关产业分类(试行)》的分类,体育健身休闲活动指主要面向社会开放的休闲健身娱乐场所和其他体育娱乐场所的管理活动,包括游泳、保龄、台球、射击、滑雪等等。[4]

(二)信息报送

《正式稿》第九条则规定了经营者应当按照《上海市单用途预付消费卡管理规定》和《上海市单用途预付消费卡管理实施办法》的要求,将其业务处理系统与协同监管服务平台进行信息对接,并报送相关信息。此条款强调了通过信息化手段加强对预付卡市场的监管,确保透明度和合规性。在我们之前的讨论中,关于单用途预付卡的管理已经提到过信息对接的要求,强调了通过协同监管服务平台对经营者的业务活动进行全面监控。这项措施对于维护消费者利益和保障市场的透明度至关重要。[5]

二、《正式稿》关于经营者相关义务的规定

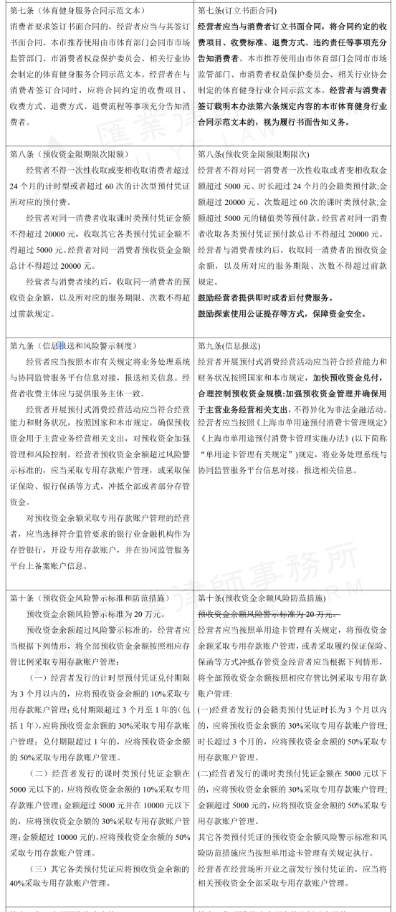

(一)有关经营者订立合同义务

与《意见稿》相比,《正式稿》第六条取消了对于合同变更、中止和终止的详细规定、解决争议的方法、有关退费手续费、挂失、补办、转让等事项的详细列举,仅保留了“退费办法”的条款,简化了冗余的重复,更好的衔接法律相关规定。《正式稿》的书面告知内容包括:经营者的基本信息和预付资金管理、兑付的健身服务或商品信息、经营场所的自有或租赁情况和退费办法。

《正式稿》在第七条明确规定了经营者应当与消费者订立书面合同。与《意见稿》相比,《正式稿》对书面合同的内容做了详细规定,要求经营者在合同中明确约定收费项目、收费标准、退费方式以及违约责任等重要事项。并且进一步规定,经营者与消费者签订的合同,如果载明了第六条的所有告知内容,则视为经营者履行了书面告知义务。这样的修订帮助明确了合同的合规标准,如果经营者按照示范文本签订合同,并列明必要的告知内容,能够有效满足“书面告知”的义务。

根据《正式稿》的生效时间,自2025年3月1日起,所有涉及预付式消费的经营者需要确保其合同内容符合新规的合规要求,对现有的合同进行审查和修订。经营者应当履行这些书面告知义务,并确保相关内容得到消费者的认可。尤其是在经营场所的所有权或租赁情况、退费办法等方面,经营者需向消费者提供清晰、透明的说明,避免合规监管的风险以及合同约定不明的风险。

(二)关于预收资金限期限次限额规定

《正式稿》第八条细化了预收资金限期限次限额的规定,明确了会籍类预付款、课时类预付款和储值类等预付款的具体限制。对于会籍类预付凭证:金额不得超过5,000元,时长不得超过24个月;课时类预付凭证:金额不得超过20,000元,次数不得超过60次;储值类等预付凭证:金额不得超过5,000元。为了避免经营者变相规避限制,《正式稿》仍要求对同一消费者收取的所有预付凭证的金额总计不得超过20,000元。

经营者需要注意《正式稿》的“三限”合规要求,在《正式稿》生效前及时调整收费标准和预付款项,以免超出规定的上限。

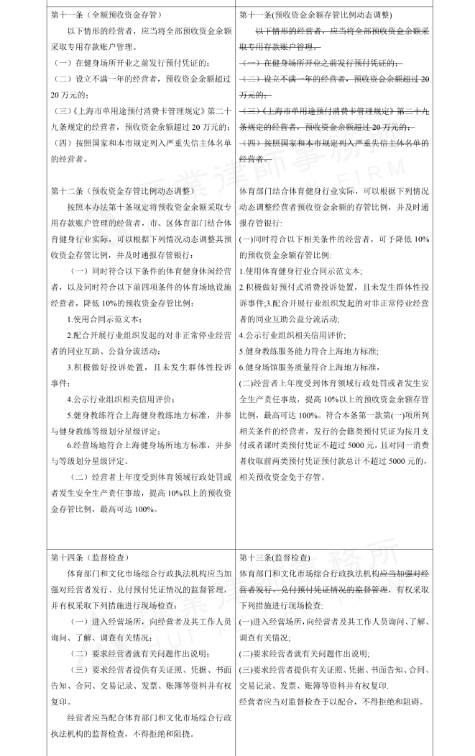

(三)关于预收资金存管义务

《正式稿》第十条对预收资金的存管比例有一定提高,特别是会籍类预付凭证和课时类预付凭证的比例。《意见稿》中,较短时长的会籍类预付凭证和较小金额的课时类预付凭证的存管比例相对较低,而《正式稿》将其统一提高(如会籍类预付凭证存管比例提高至30%和50%),特别是对于较短时长(3个月以内)和小额课时类预付凭证(5,000元以下)都要求提高存管比例。同时,对经营场所开业前发行预付凭证的情形,作了更重的合规要求,明确其所有预收资金必须存入专用存款账户。当然,实践中还待明确“专用存款账户”的具体操作、要求以及监管的执法口径。同时,《正式稿》第八条鼓励探索使用公证提存等方式来保障消费者的资金安全,尤其是在较大金额的预付凭证交易中,旨在防止资金被滥用或无法退还。

《正式稿》第十一条则允许根据实际情况对预收资金的存管比例进行动态调整,对于符合条件的经营者如使用合同示范文本、积极处理投诉、参与行业互助活动等,可以降低10%的存管比例;受到行政处罚的经营者,存管比例可提高10%,最高可达100%;对于符合特定条件的小额或按月支付的预付凭证,可以免于存管。这一规定也回应了此前我们提出的对存管比例动态调整的建议。[6]

(四)经营者合规建议

1.根据新规建议相关经营方及时更新服务合同以及关注合同示范文本的发布与使用。结合我们对新规的理解以及的过往服务经验,新规后合同更新应当格外注意规范会员卡的暂停、延期、转卡、退卡行为,如:

(1)消费者因受伤、怀孕、患病等特殊情况在一定期限内不适合进行体育健身的应当予免费办理暂停,但可适当限制免费暂停期并要求消费者提供相应证明。

(2)经营者应当允许消费者在服务有效期内,因个人原因申请转让合同权利义务,并配合提供相应服务,但经营者应当有权对转让事先进行合理的限制与规定,要求消费者在转让时遵守相应规定。建议经营者结合自身经营情况充分制定合理的限制规则,并注意合同签署时注意提示或在经营服务场所、网络经营页面的显著位置公示——在保证消费者合法权益的同时,亦是保证限制规定的有效性,便于经营者落实维护自身合法权益。

(3)明确退费及余额的计算方式。在过往,经营者常见因顾虑对消费者造成“引导”,而倾向在合同中不明确退费计算方式,若发生退费争议时以届时根据情况“协商”。在新规明确要求下,经营者应当注意在合同中明确规定退费的条件、比例以及余额的计算方法,例如按照已消费服务项目的比例扣除相应费用,剩余部分作为退费金额,避免因约定不明带来的各类风险,如:增加额外的纠纷处理成本,影响正常经营活动开展;可能引发负面舆论,损害品牌形象和声誉等。

(4)除此之外,也应注意诸多要点细节,如:费用须符合“三限”要求,注意对服务有效期、服务起始日的约定等。

2.经营者除需注意及时更新合同外,还应当注意结合新规的合规要求,完善管理的同时避免合规风险,如注意在经营服务场所、网络经营页面的显著位置公示经营信息,包括体育健身服务项目内容、收费标准、经营场地租赁期限、信息对接标识、专业指导人员、以及有关管理规章制度等。

结语

《上海市体育健身行业预付式消费经营活动监管实施办法(试行)》的正式发布,标志着上海市在规范体育健身行业预付式消费管理方面迈出了重要步伐。通过细化经营者责任、明确合同义务、加强资金监管等措施,新规为消费者提供了更加安全的保障,为行业的可持续发展创造了有利环境,也对行业相关经营者、从业者产生直接的影响。作为行业相关经营者、从业者则应及时关注新规提出的更明确的合规要求,积极作出相应调整,有效避免实践操作与合规要求之间错位产生的经营风险,实现更良好有序的经营发展。

附:正式稿对比