新《公司法》悬案:有限公司股权转让的生效时间认定

发布时间:2024-11-20

文 | 沈澄 汇业律师事务所 合伙人

有限公司股权变动生效时间与公司对外担保的效力问题并称为“公司法的两大悬案”。有人认为新《公司法》第86条似乎为股权变动生效时间的问题找到了答案,但是事情好像没有这么简单。

01“股权变动”四个时间节点

1签约

意思主义认为,只要签订了股权转让协议股权即发生物权变动效果。这种说法遭到的主要质疑在于不符合《民法典》下债权转让通知生效模式的行为逻辑,缺乏与作为“第三人”存在的公司的意思互动。但是,债权转让的通知规则并不能成为股权转让中可以推而广之的绝对法理。基于组织性的存在,公司作为第三人是否成为转让交易的义务人(比如,工商登记变更义务人是公司)应当根据是否破坏组织性来判断。

2公司章程

旧《公司法》第73条规定“依照本法第七十一条、第七十二条转让股权后,公司应当注销原股东的出资证明书,向新股东签发出资证明书,并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。”该条勾勒了公司股权变更程序的规范轮廓。

有学者认为股东变动与普通物权变动相似,即都应当有第三人之“介入机制”。[2]特别是在《公司法》既是组织法,又是契约法的背景下,股权变动不仅涉及交易双方,还需要额外获得公司的同意、认可。这种认可的表现形式为公司章程。

3股东名册

变更股东名册得是指将在股东名册上记载的股东出资人变更为受让人,后者得成为合法的新股东。在(2017)最高法民申1513号案件中,法院认为股东名册的变更完成实现物权变动效果。而新《公司法》生效后股东名册生效主义似乎也得到了规范支持,但是其作为生效要件的诟病有三:

1. 不具有普遍性:多数公司没有股东名册且我国就此缺乏强制规定保障实现。

2. 仅有程序意义:股东名册是一个程序性事项,不能发生实质性的设权效果。

3. 不具有规范强制性:《公司法》之措辞为“可以向公司主张权利”,而非“应当”。在本次新《公司法》有意将旧《公司法》的所有“必须”修改为“应当”的背景下,本条仍然使用“可以”,由此看来,股东名册的变更并不是“唯一”产生股权变动的方式。

4工商登记

变更工商登记即有限公司申请工商局变更股东之后股权因公示产生对外效力,此类案件不胜枚举。然而,新《公司法》实施后,是否所有的股东变更一应需要工商登记始得以产生对外效力以及该等对外效力到底是设权效力还是证权效力等问题尚待明确。

02股权变动的主要模式

1意思主义:签约即变动

这种观点又被称为意思主义变动模式,即股权无需任何公示以及公司程序即发生转移。意思主义虽然并非目前的司法以及学界主流,但在过去地方法院的案例中亦有出现。比如,在(2024)湘11民终417 案件中,湖南省永州市中级人民法院认为,“本案《股权转让协议书》的合同目的为取得股权,取得股权并不以股权变更登记要必要条件,双方在签订《股权转让协议书》后,李某已经取得股权,涉案股权变更登记是否完成不影响《股权转让协议书》的合同目的的实现。”

2登记对抗主义:股东名册对内,工商登记对外

这种观点是一种比较普遍的观点,认为签订股转协议是负担行为,发生的是债权效力,变更股东名册发生内部效力,工商登记产生外部对抗效力。以大量学者以及实务人士为代表,他们认为新《公司法》没有改变由《公司法司法解释三》以及《九民纪要》确认的股权变动模式。

这种观点在司法实践中得到较为广泛的适用,比如在 (2023)最高法民终45号案件中,最高人民法院指出,“股权登记与否,不是判断该股权设立与归属的实质要件。股权变更登记仅对作为民商事主体的第三人产生对抗效力,且此种对抗效力实为推定效力,而不宜认定为确认效力。”

3股东名册生效主义:变更股东名册即物权变动

这种观点也认为签订股转协议是负担行为并发生债权效力,而变更股东名册是处分行为,直接发生确定的物权变动效力。

有部分法官和实务人员认为,新《公司法》颠覆了过去的股权变动模式,股东名册变更是股权变动的充分且必要之条件,具有设权效力,股权受让人理应根据新规定去审查股东名册确认股东资格的商事外观,因此甚至可以说股东名册的变动是对世的,而非相对的。

03实务中如何论证股权变动的效力

在确定性结论能否出现的情况尚不明朗前,我们应当分场景应用。

1股权“一物二卖”场景:股权名册生效主义

兹以一例以示:

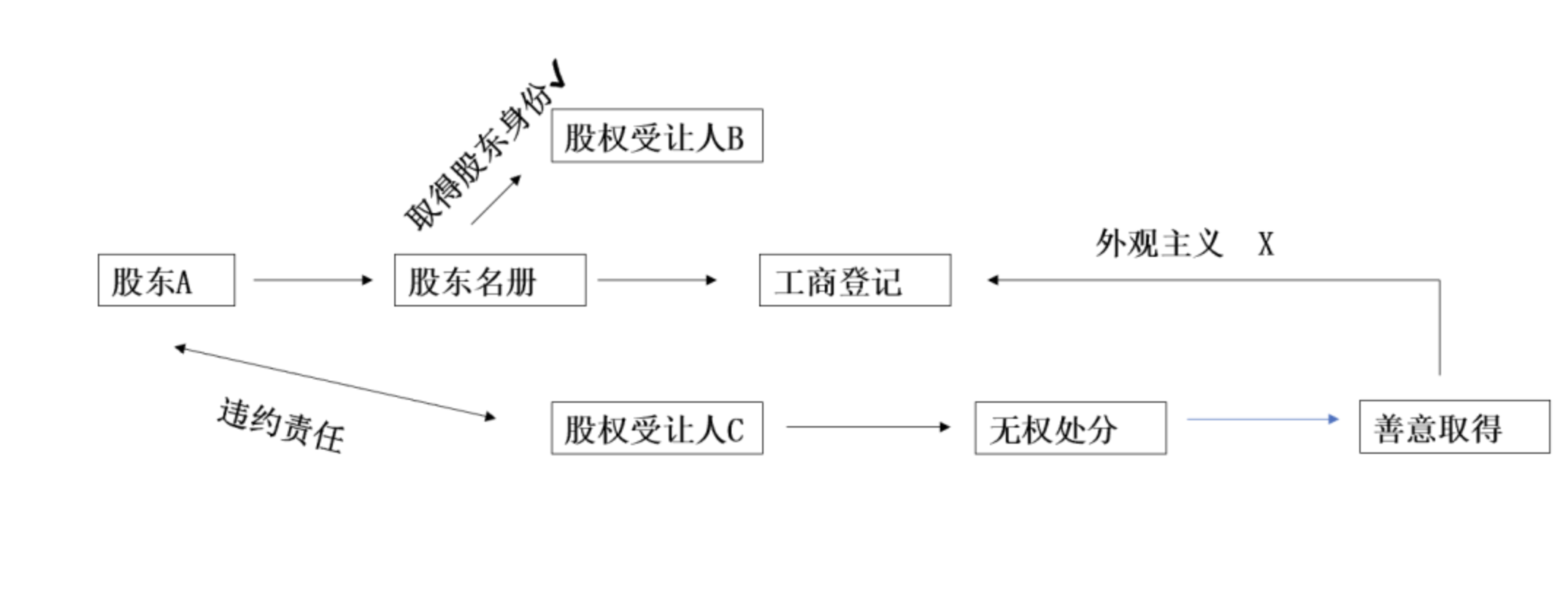

A持有甲公司10%的股权,A与B签订《股权转让协议》,将其持有的甲公司股权10%作价100万转让给B,后进行了股东名册变更,但尚未工商登记。而后A又将该10%的股权作价120万元转让给了不知情的C,此时C能否基于善意,取得该股权?

1. 新《公司法》前:C取得

新《公司法》生效前,主流的观点是善意的判断应当采取外观主义。由于没有办理工商登记,所以在符合善意取得要件的情况下,C可以善意取得,A向B承担违约责任。

2. 新《公司法》后的新结论:可能是由B取得

在新《公司法》生效以后,适用股东名册变更生效主义。或者说,由于“股东名册”具有了更“超然”的地位,股权转让的相对方,对股东名册的合同前尽调是其参与股权转让交易的必要前提。因此,此时的善意应当采取更加严格的标准,主观的不知情以及公示外观的登记行为不足以支撑其一股二卖下C的善意取得主张,其仅能要求A承担违约责任。就本案而言,由于B已经进行股东名册变更,因此成为甲公司股东,C只能主张违约责任。

2股权代持的穿破:工商登记对抗主义

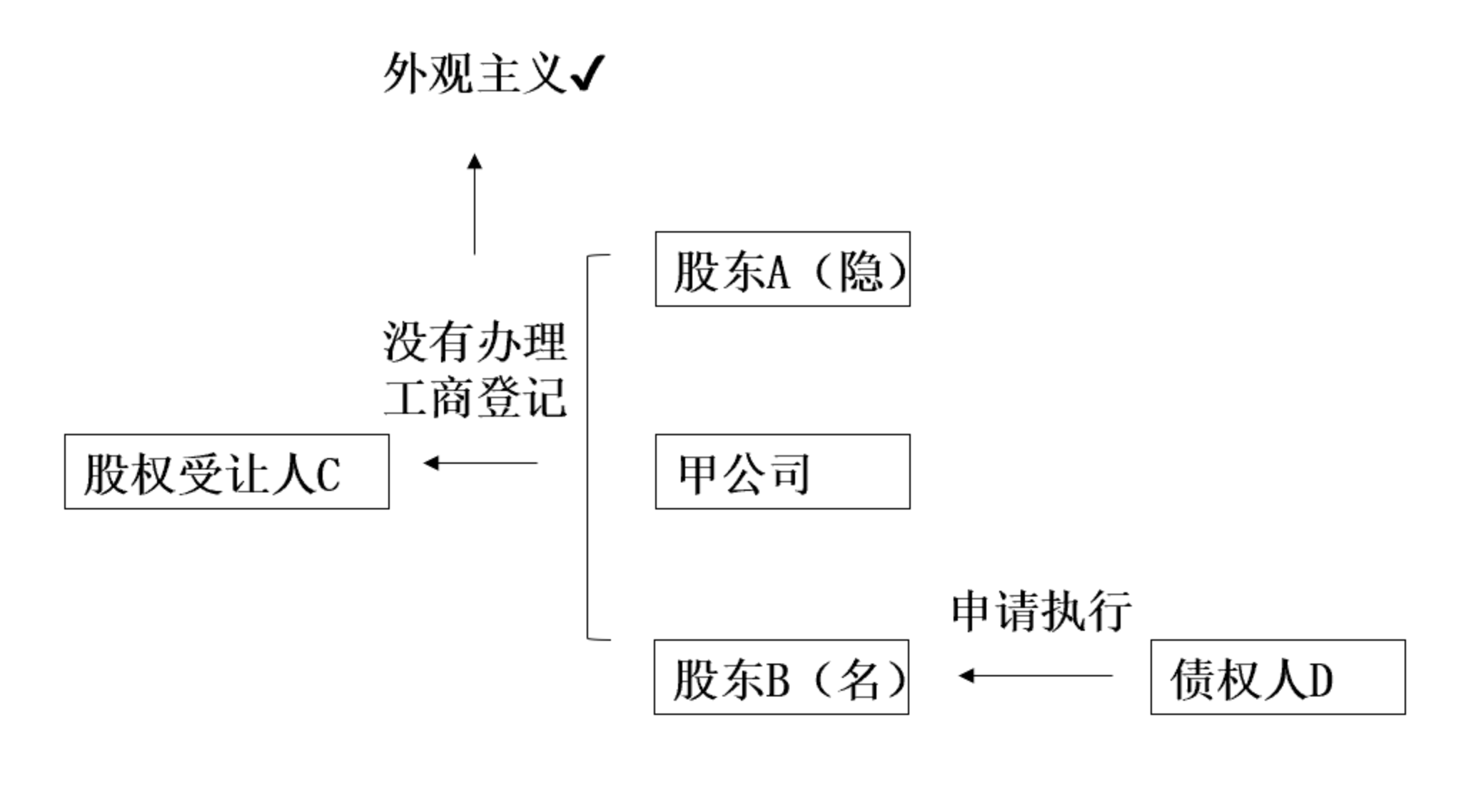

仍设一例:

A实际持有甲公司10%的股权,委托B代持作为名义股东,而后A、B与C签订《股权转让协议》,约定将甲公司10%的股权作价100万转让给C,但未办理工商登记,而后名义股东B与债权人D发生民事纠纷败诉,债权人D要求执行B所持有的甲公司10%股权,A、C提起案外人执行异议之诉,要求不得执行案涉股权。

《九民纪要》的征求意见稿中曾有第119条规定支持隐名股东排除执行的主张,但是该条意见争议过大,在“穿透式审判思维”与“商事外观主义”之间徘徊往复之后正式稿中予以删除。后来的《关于审理执行异议之诉案件适用法律问题的解释(一)》(征求意见稿),也曾经作出过尝试,直接提供了“肯定说”和“否定说”两种解题思路供公开意见来化解,不过结论仍然未能达成。

回到《公司法》视角需要考虑的是,与名义股东B进行交易的债权人D未有“股权转让”之需求,即在此场景中尚未有法律赋予股东名册之超然地位的适用,因此债权人D的善意——信赖利益之范围应当采取更为宽松的商事外观主义。也就是说,只要C未办理工商登记,就无法对抗非股权转让交易外的善意第三人,此时,D可以继续要求执行B所持股权,C仅能请求合同上的其他救济。前述观点在(2021)最高法民终397号案例中亦有体现。

3内部变更:意思主义

新《公司法》第86条“股东转让股权的,应当书面通知公司,请求变更股东名册;需要办理变更登记的,并请求公司向公司登记机关办理变更登记”。

此处“需要办理变更登记”作为条件状语的意义在于,如果是转让股东与受让股东之间的股权转让确权的,不以办理工商登记为前提,而是权利产生后的公示措施。比如,(2016)最高法民终806号案件中,最高人民法院认为:“作为公司内部股东之间产生的民事法律关系,有关股权转让或份额变更的约定在股东之间一般自成立时起发生效力。”

04结 语

股权变动的生效时间与股东变动模式问题之所以能成为一大悬案确有其内在原因,新《公司法》第86条的规定也没有对“股权何时转让”盖棺定论。因此,对于实践中出现的复杂多变的现象,仍然需要结合不同场景“因地制宜”,借用规范要件和案件事实来处理具体的纠纷和诉求。

*刘佳宁、邓柯对本文亦有重要贡献