困扰反垄断执法司法的三个谜题,有答案了吗?——也谈最新反垄断民事诉讼司法解释的理解与运用

发布时间:2024-07-12

文 | 潘志成 李庆庆 汇业律师事务所

前言

法律条文常常充满谜题,所以需要司法解释,而且有时还需要对司法解释的条文再进行解释。

《反垄断法》的条文也一向充满谜题。例如《反垄断法》在2022年修正之前,第十三条禁止横向垄断协议条文与第十四条禁止纵向垄断协议条文存在差异,是否意味着纵向垄断协议不需要考虑竞争效果?这一条文中的谜题引发了许多对《反垄断法》解读上的争议。2022年修正之后的《反垄断法》条文仍然有不少谜题。例如,修正后《反垄断法》第十六条首先明确“排除限制竞争的”协议、决定或者协同行为构成垄断协议,是否意味着横向垄断协议、纵向垄断协议都需要考虑是否具有排除限制竞争效果?特别是对纵向垄断协议,是否需要采取合理分析原则进行违法判断?另外,修正之后的《反垄断法》第十九条通常被称之为轴辐协议条款,这是一种新类型的垄断协议?还是仅仅扩大了垄断协议违法责任承担人的范围?

2024年6月24日,在新修正之《反垄断法》颁布两周年之际,最高人民法院发布了《关于审理垄断民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称新《解释》),对2012年颁布的《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》进行了全面修订。新《解释》部分回答了前述《反垄断法》条文中隐含的谜题,但同时自身的条文也产生了新的谜题。这些令人困扰、同时也与企业密切相关的谜题,至少有以下三个,需要我们结合新《解释》条文进行理解和适用:

谜题一:事实认定还是违法认定?行政执法究竟如何与后继民事诉讼衔接

第一个谜题隐藏在新《解释》的条文之中,需要对新《解释》进行解释才能回答。

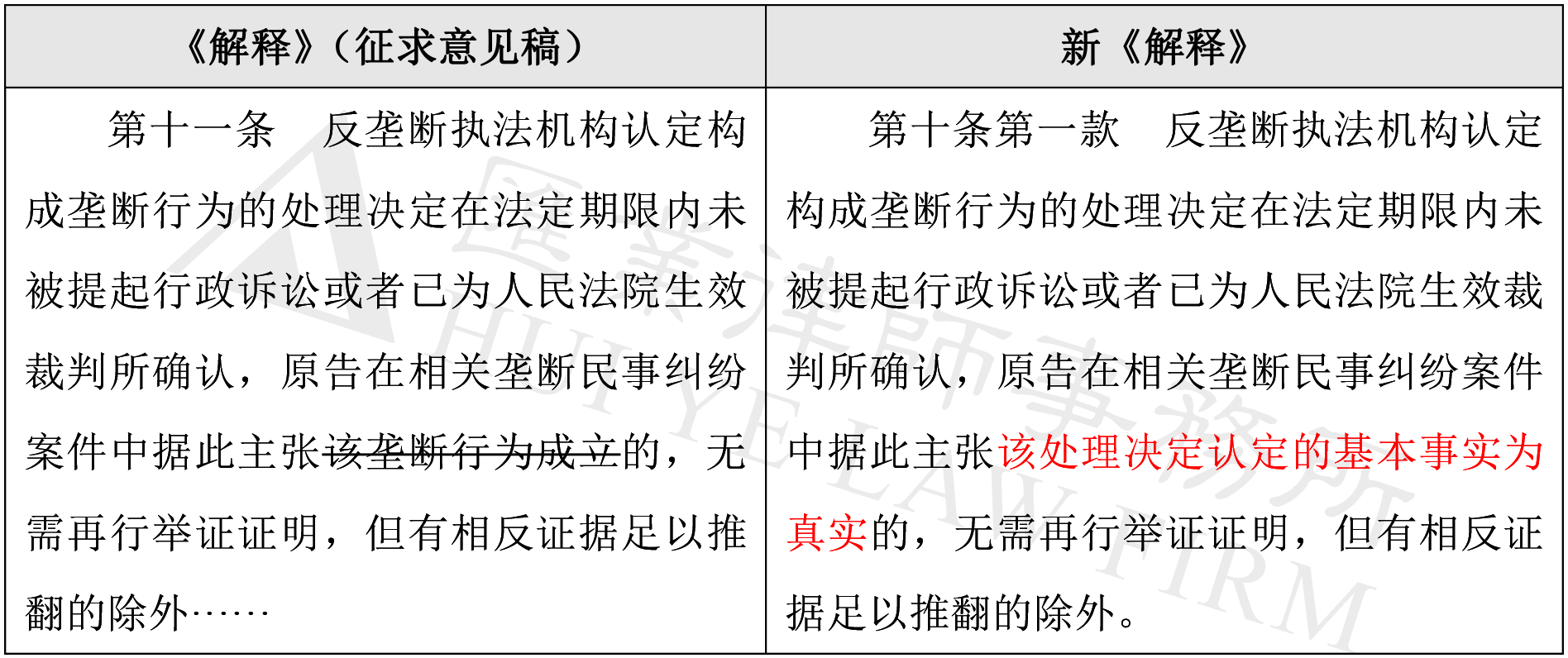

本次新《解释》的首要任务之一,就是落实新修正之《反垄断法》的要求,完善行政执法与民事诉讼之间的衔接。许多评论认为,新《解释》的条文也极大地便利了后继民事诉讼。然而,如果仔细对比《解释》(征求意见稿)中第十一条和新《解释》第十条,可以发现条文中的“垄断行为成立”已修改为“基本事实为真实”。

这一文字变动应如何理解?是否意味着行政执法机关认定的事实,可以被法院接受,但行政执法机关的违法判定,并不当然对法院产生约束力?如果这一对新《解释》的理解准确,则此处变化非同小可,可能会对垄断执法后继民事诉讼产生深远影响。

事实上,在反垄断行政执法和民事诉讼中,各方之间争议的往往不是事实认定,而是同一事实究竟是否构成违法的法律判断。例如对于纵向限制行为,特别是纵向价格限制/转售价格维持,面对相同事实,行政执法机关、法院、不同法域的立法、司法机关都有不同的判定。在我国此前的司法实践中,曾相继发生韩泰轮胎、格力电器、海南裕泰等案件,行政执法机关和法院对相同事实,分别做出了不同的法律性质判定。

此前《解释》(征求意见稿)原本希望行政执法的违法判定,可以对后继民事诉讼产生一定约束,以此达到行政执法与民事诉讼的统一。最高人民法院最新发布的垄断民事诉讼典型案例“缪某诉上海某汽车销售公司纵向垄断协议案”中,最高院也是认为,反垄断执法机构认定构成垄断行为的处罚决定在法定期限内未被提起行政诉讼或者已为法院生效裁判所确认,原告在相关垄断民事纠纷案件中据此主张该垄断行为成立的,无需再行举证证明,除非有相反证据足以推翻。然而,新《解释》在此条款中的文字变化,似乎显示配合和衔接的立场发生了变化,更强调的是事实认定方面的配合与衔接,而行为是否构成违法的判定,仍然是由法院在案件中独立做出判决。

应当看到,如果上述解读是对新《解释》的准确理解,这种解读其实更加符合法理和程序公正的要求。首先,如美国最高法院在维生素C案中所讨论的,司法机关对行政执法机关对法律适用解读和意见,更多采用尊重标准,而不是作为有约束力的结论性意见。更进一步而言,反垄断行政执法机关自行发起案件调查、自行对案件事实进行认定、再自行对事实是否构成违法进行认定,尽管执法效率极高、但在程序公正方面可能会存在欠缺。如果让行政执法机关的违法认定约束法院独立的判断,可能会进一步偏离公正。

另一方面,如果以上解读是对新《解释》的准确理解,这一修改对于企业而言无疑是一种利好。这一修改意味着即便行政执法机关在行政执法案件中将相关限制性行为认定为违法,但在后继民事诉讼案件中,该行为并不当然会被法院认定为违法,是否违法最终仍由法院来进行判断。法院未对违法案件发起调查,也未对违法案件提出指控,由其作为中立机关对案件事实是否构成违法进行判断,可能会更为公正。

谜题二:推定违法还是合理分析?纵向限制究竟如何判定法律性质?

新《解释》可以回答的第二个谜题,与修正之前的《反垄断法》条文相关。

如前所述,修正之前的《反垄断法》禁止纵向垄断协议的第十四条条文与禁止横向垄断协议的第十三条条文存在差异,许多行政执法案件对于纵向价格限制的判定采用推定违法分析方法(原则禁止+豁免),而美国等域外司法对纵向价格限制采用合理分析方法,也即推定该行为合法,除非原告能举证证明该行为具有不利竞争效果。

新修正之《反垄断法》在条文设置上消除了禁止横向垄断协议条文和禁止纵向垄断协议条文之间的差异。然而这并非像许多乐观的解读者所认为的,对纵向垄断协议采用了合理分析方法。从国家市场监督总局制定的《禁止垄断协议规定》可以看出,行政执法机关对于纵向垄断协议采取的是一种推定违法+分类举证责任转换的分析方法。这一方法也可以从《解释》(征求意见稿)中得到印证。

《解释》(征求意见稿)第二十五条规定:“被诉垄断行为属于反垄断法第十八条第一款第一项、第二项规定的垄断协议的,应当由被告对该协议不具有排除、限制竞争效果承担举证责任。被诉垄断行为属于反垄断法第十八条第一款第三项规定的垄断协议的,应当由原告对该协议具有排除、限制竞争效果承担举证责任。被诉垄断行为属于反垄断法第十八条第一款规定的垄断协议,被告能够证明其在相关市场的市场份额低于国务院反垄断执法机构规定的标准并符合国务院反垄断执法机构规定的其他条件的,应当由原告进一步提供证据证明该协议具有排除、限制竞争效果。”

前述条文中,如果将原告替换为执法机关,被告替换为被调查企业,被诉垄断行为替换为被调查行为,事实上就是目前行政执法机关对纵向垄断协议的分析判定方法。与此同时,尽管这种分析判定方法从形式上看,是推定违法,被调查企业仍有举证证明其行为不具有排除限制竞争效果的机会,但是考虑到行政执法的案件调查由自身启动,事实由自身认定,最后是否构成违法也是自行认定,很难想象被调查企业可以举证证明其行为不具有排除竞争效果并且被行政执法机关接受,实践中也确实罕见企业举证成功的案例。

新《解释》第二十一条对《解释》(征求意见稿)中这种推定违法+分类举证责任转换的模式进行了简化,仅规定:“被诉垄断行为属于反垄断法第十八条第一款第一项、第二项规定的垄断协议的,应当由被告对该协议不具有排除、限制竞争效果承担举证责任。”换言之,纵向非价格限制,均需要原告举证证明被告行为具有排除限制竞争效果。与此同时,新《解释》第二十二条对评估竞争效果的考虑因素进行了细化,并且规定“在案证据足以证明的有利竞争效果明显超过不利竞争效果的,人民法院应当认定协议不具有排除、限制竞争效果。”

如果以上对新《解释》的理解准确,那么我们可以得出这样的结论:尽管新《解释》对纵向限制也是采用了推定违法+举证责任转换的违法判定方法,但考虑到法院并未受到行政执法机关对违法判定的约束,对案件审理和裁量仍有独立和中立地位,即便是纵向价格限制,若被告确实能证明其行为不具有排除限制竞争效果,仍然具有胜诉的机会;对于纵向非价格限制,被告胜诉几率应更高。因此,对于那些在经销体系管理中采用纵向限制的企业而言,新《解释》总体算是利好。

谜题三:轴辐协议还是帮助侵权?《反垄断法》第十九条究竟如何适用?

新《解释》可以回答的第三个谜题,与新修正之《反垄断法》的第十九条相关。

《反垄断法》第十九条规定:“经营者不得组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助”,这一条款往往被解读为轴辐协议,甚至被解读为横向垄断协议和纵向垄断协议之外的一种新类型垄断协议。事实上,此类解读缺乏准确性,而且缩小了条文原本的适用范围。

所谓轴辐协议,其本质上还是一种横向协议。在最高法院最新公布的垄断民事诉讼典型案例呼和浩特汇力物资公司诉壳牌公司垄断协议(又被称为工业润滑油轴辐协议)案中,最高法院明确指出:“轴辐协议中既有纵向关系,即轴心经营者与轮缘经营者之间‘明’的安排,又有横向关系,即轮缘经营者之间‘暗’的合谋,但是轴辐协议本质上依然是轮缘经营者之间达成横向垄断协议。”换言之,轴辐协议本质上就是横向垄断协议,并非新类型的垄断协议。与此同时,最高法院在判决书中指出,被告构成违法的行为是在授权经销商之间“来回穿梭”,组织授权经销商达成横向垄断协议的行为。

另一方面,《反垄断法》第十九条并不仅限于禁止具有一定纵向特征的横向垄断协议,即所谓轴辐协议,还禁止非协议参与方、但协助参与方达成垄断协议的当事人。新《解释》中也特别提到,原告可依据《民法典》第一千一百六十八条(也即共同实施侵权行为)主张组织达成垄断协议、或依据《民法典》第一千一百六十九条(也即教唆、帮助他人实施侵权行为)主张为垄断协议达成提供帮助。这也再次印证,新《反垄断法》第十九条还是落足于对组织和帮助达成垄断协议行为的禁止,而非对某一新类型垄断协议的禁止。

如果以上对新《解释》条款的解读和解释准确,可以澄清一些不严谨称谓可能会带来的误解,避免了企业在对《反垄断法》第十九条理解和适用时走入误区,同时也可避免行政执法机关的错误执法,也可以算是企业的一种利好。

总体来说,新《解释》与《解释》(征求意见稿)相比,更好地站在了衡平的角度,更多地体现了程序公正,给予了法院更为中立的裁判者视角,去独立处理垄断纠纷中的法律适用,这对企业而言无疑是利好的。毕竟,如大法官马歇尔所言,“法律解释和适用应是法院的当然职权”。

*文章首发于威科先行,文字有改动。