AI“文生图”的版权迷思

发布时间:2024-03-12

文 | 史宇航 汇业律师事务所 合伙人

一、背景

我们讨论AI“文生图”的版权问题,需要在几个更宏观的背景下展开,因为法律离不开社会、科技的背景。

第一个重要的背景是AI生成物已经屡屡在比拼创意的竞赛中脱颖而出。比如基于Midjourney创作的《太空歌剧院》(“Théatre D'Opéra Spatial)在美国科罗拉多州博览会艺术比赛获得了“数字艺术/数字修饰照片”一等奖;小说《机忆之地》获得江苏青年科普科幻作品大赛二等奖;2024年第170届芥川奖颁发给了九段理江的作品《东京都同情塔》,作者随后承认该作品有5%的内容是用AI自动生成的。

无论法律怎样看待AI,我们都将生活在一个AI越来越常见的社会里。

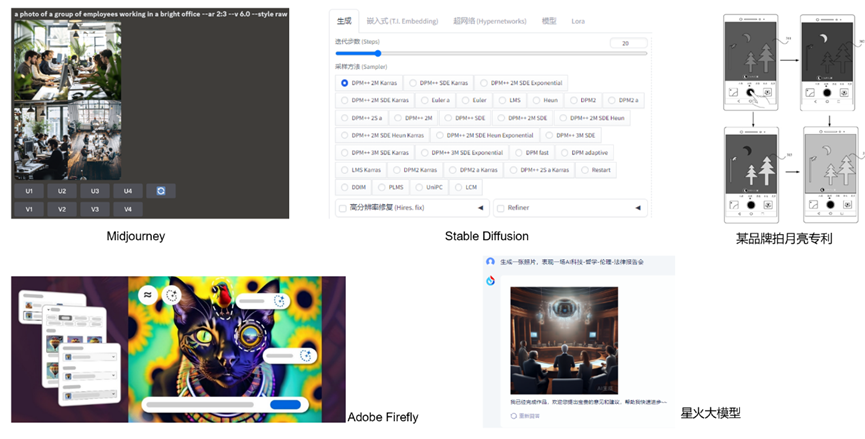

第二个背景让我们聚焦在“文生图”领域,文心一言、Midjourney、Stable Diffusion等AI文生图软件之间存在巨大的区别,不提算法这样复杂的事物,单就界面、操作难易程度而言就有着显著的不同。Stable Diffusion这样的软件可定制程度高,并且有着复杂界面与大量插件;Midjourney可以根据提示词生成四张图片,可控内容相对较少;文心一言、Dall-E这样的软件则完全基于对话,面向用户隐去了大量可调的参数,结果是最不可控的。再加上Photoshop这样的软件也深度嵌套AI功能,不同的创作工具其实差异巨大。

二、“文生图”第一案的逻辑

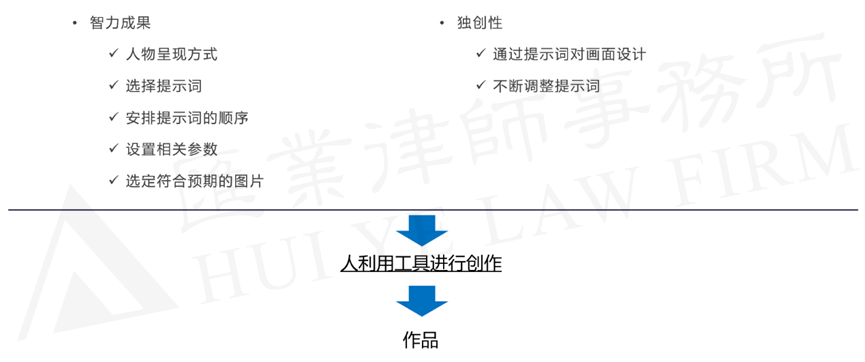

第一案的要点,在于认可了AI“文生图”的版权属性,但并不意味着所有的AI“文生图”都可以依据同样的逻辑构成版权作品,当然我国也不是判例法国家。

三、AI创作工具说?

有学者对AI“文生图”案的判决提出疑问,并且做了多次测试,在此基础上核心观点在于:AI生成的图与用户输入的提示词没有对应关系,因此提示词、参数是一种智力投入,但不能直接决定画面的表达,提示词只是“思想”的传递。法律应保护“表达”,而非“思想”。

笔者实际做了一些测试,使用3台笔记本电脑,根据AI“文生图”案中的方式安装了Stable Diffusion,使用相同的提示词和参数,结果发现:

1.在相同的电脑上,不同时段,使用相同的配置(提示词、参数)可以得到同样的图片

2.在不同的电脑上,均以CPU为引擎,可以生成图片相同的图片

3.在不同的电脑上,使用相同的配置(提示词、参数),以GPU为引擎生成的图片与以CPU为引擎生成的图片不同

4.在相同的电脑上,不同的GPU优化、渲染方案会生成大体类似的图片,但细节存在较小的差异。

从简单的几个实验来看,Stable Diffusion这一软件的输出结果是具备一定的“可控性”。此外,在B站上也有着大把的教程演示如何使用Stable Diffusion的“图生图”功能或各种插件对图片进行局部控制、修改、调整。

前面在背景介绍时已经提过,不同“文生图”的界面、交互方式存在显著的不同,“make it warmer”和“make it darker”并不是与Stable Diffusion沟通时的“咒语”,想要对细节进行微调需要通过插件、图生图等功能实现。

就算是使用相机,如果我们只是用操作手机相机的逻辑去调整哈勃望远镜的参数,结果只能是缘木求鱼;反之哪怕是把哈勃的参数输入到手机中,也无法直接拍摄出璀璨的星空。

四、美术老师的工作

反驳AI“文生图”的可版权性时,通常会用一个美术老师的例子:

美术学院的老师向30名美院学生下达了画一幅少女像的任务,伴随一套细致、复杂的提示词(含必备因素和排除因素),设定了尺寸、比例、色彩、明暗度等的数值。随后30名同学各自独立完成了绘画,均符合老师的要求,此时能否认为是美术学院的老师以这30名同学为工具,创作了30幅美术作品?

这个例子很有意思,也让我想起了一些特殊场景下,尽管“人”参与了创作,却不得不把著作权拱手交给他人,创作者只能做“工具人”的例子:

某电影公司委托几位不同的导演拍摄工作,伴随着一套细致、复杂的提示词(含必备因素和排除因素),设定了尺寸、比例、色彩、明暗度等的数值。随后几位导演各自独立完成了电影,均符合电影公司的要求,此时能否认为是电影公司以这几位导演为工具,创作了几部电影?

不同导演拍摄出的电影作品当然各不相同,而版权法中电影作品的版权人通常是制片公司,而非实际负责拍摄的导演。导演看起来就是十足的“工具人”。

(不同版本的“十二怒汉”)

还有一个不太恰当的例子:

某设计事务公司委托事务所内部几位不同的员工做一个产品的设计稿,伴随着一套细致、复杂的提示词(含必备因素和排除因素),设定了尺寸、比例、色彩、明暗度等的数值。随后几位导演各自独立完成了设计稿,均符合雇主的要求,此时能否认为是设计公司以这几位员工为工具,创作了几个稿件?

电影作品和职务作品的著作权都没有归于直接进行创作的主体,而是给了发号施令的一方,背后当然有其他的原因,但用来类比AI“文生图”版权归属的合理性也不是不行,大家都总能找到一些场景来支持自己的主张。

五、AI“文生图”的衍生问题

AI“文生图”的衍生问题我觉得有两个,一个问题是:当AI降低了创作的门槛,深度、高频参与创作后,会发生什么?

当然这个问题不只是一个法律问题,背后的社会、伦理、社会心理、经济问题都在赶来的路上。犹记得大疆刚刚降低无人机门槛时,很多人将无人机仅视为是会飞的相机。但短短几年间,廉价的民用无人机已经成为改变战场形态的重要物资,成为并不逊于机枪、望远镜、坦克的发明,活跃在世界上的各个战场,并且《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》也在2024年元旦开始施行。AI“文生图”亦然,不是说这项技术的军事潜力,而是生成式AI对于社会结构的冲击才刚刚到来。

从法律的角度来讲,对生成式AI的各种监管措施就是回应,比如法规要求服务提供商的制度建设、水印、备案、分类分级等等,不一而足。

AI“文生图”的另一个问题在于:如果中国先于其他国家对AI“文生图”提供法律保护,会带来哪些影响?

换句话说,如果中国成为了AI“文生图”的制度洼地,是否会借机带来一个繁荣的AI艺术市场。相较于其他否定AI作品版权的国家,中国认可部分符合条件的AI作品可以获得版权,多少可以带来一些艺术家和企业尝试在中国使用AI进行创作,并借机获得版权的保护。

在制度层面,另一个制度洼地可能是与训练数据相关,当某个区域内对训练数据严格限制,那么AI训练产业就可能搬出该区域。更直白些讲如果对爬虫技术管控过于严格,且公共数据过少,那么很多有潜力的AI要么胎死腹中,要么远走他乡,这恐怕也是不同规则可能导致的连锁反应了。