疫情时期的房屋买卖及租赁纠纷要点解读——以北上深等城市为例(下)

发布时间:2022-05-10

文 | 章祺辉 汇业律师事务所 合伙人

新冠肺炎疫情自2019年12月爆发以来已逾三年,进入2022年以来,随着新冠病毒变异植株Omicron的出现与传播,香港、深圳、广州、吉林、上海、北京等地相继爆发严重的病毒集中感染情况,“封闭式管理”、“全域静态管理”成为强力防疫措施,其他多个城市为阻断病毒传播亦纷纷采取限制性措施。新冠肺炎疫情及疫情防控措施的常态化对企业生产经营、居民日常生活等各方面产生了巨大影响,导致大量法律冲突与纠纷的显现。房屋买卖及租赁作为遭受疫情冲击的典型市场行业之一,因事关基本民生而成为社会广泛关注的重点法律领域。在同心抗疫、共克时艰的过程中,中央及地方各级政府部门纷纷出台涉新冠肺炎疫情房屋买卖及租赁纠纷法律适用的系列法律法规、司法意见与政策指引,司法裁判规则也随着相关案例的增加而日趋完善并稳定。有鉴于此,本文分成上下篇,将在汇总、梳理相关法律规定、司法案例、政策规定的基础上,对疫情时代的房屋买卖及租赁纠纷进行要点解读,以期为市场各类主体提供参考与借鉴。下篇主要对新冠疫情下房屋租赁纠纷要点进行解读分析。

三、新冠疫情下房屋租赁纠纷要点解读

除了房屋买卖之外,房屋租赁是疫情期间纠纷频发的另一房屋交易领域。受新冠疫情及防疫措施影响,商场、影院、饭店等场所被迫停业,或因客流减少而营业利润降低;部分展览、会议活动取消而不再需要租赁临时场地,承租方因此具有减免租金或解除合同的诉求。而对出租人而言,在承租人因疫情拖欠租金的情况下,其亦需要寻求解除合同等的救济。不论从案件数量还是矛盾程度来看,疫情期间的房屋租赁争议均不亚于房屋买卖纠纷,因此,本文在分析涉疫情房屋买卖纠纷要点后,进一步着眼于房屋租赁案件,以供参考。

(一)房屋租赁合同的解除:承租人要求解除合同

1.承租人因疫情防控完全无法使用房屋,致使租赁目的无法实现的,可以要求解除房屋租赁合同

解除合同是涉疫情房屋租赁纠纷案件中当事人的主要诉讼请求,对承租人而言,其要求解除房屋租赁合同的主张路径有二:第一,根据《民法典》第五百六十三条规定,因不可抗力致使不能实现合同目的,当事人可以解除合同;第二,根据《民法典》第五百三十三条规定,合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见、非商业风险的重大变化,继续履行对一方当事人明显不公平的,受不利影响一方在与对方协商不成的情况下,可以请求变更或解除合同。两条路径分别对应“不可抗力”与“情势变更”规则,二者的区别在于合同目的实现是否遭受实质性障碍,前者要求合同目的无法实现而后者以合同继续履行将违背公平原则为前提。结合各项政策规定及司法案例,前一路径下承租人要求解除租赁合同的诉讼请求更具有法院支持可能性。

最高人民法院《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(二)》(以下简称“《指导意见(二)》”)规定,为展览、会议、庙会等特定目的而预订的临时场地租赁合同,疫情或者疫情防控措施导致该活动取消,承租人请求解除租赁合同,返还预付款或者定金的,人民法院应予支持。北京市二中院在《“疫情”对房屋租赁合同履行及相关审判工作的影响及建议》(以下简称“《房屋租赁审判建议》”)中也明确,对于承租人以疫情防控为由要求解除合同的,如承租人因疫情防控原因完全无法使用租赁房屋,其租赁房屋的合同目的不能实现,承租人可以不可抗力为由要求解除合同。当然,此时需要严格审查疫情防控与合同目的无法实现之间的因果关系。司法实务中亦有多个案例遵循如上思路,某庙会摊位租赁纠纷[1]中,由于新冠肺炎疫情影响,通州运河文化庙会取消,双方当事人合同目的无法实现,因此承租人有权要求解除合同,请求出租人返还预付租金。此外,上海城投悦城置业有限公司杨浦分公司与上海百英品牌管理有限公司房屋租赁合同纠纷案[2]中,一审法院认为百英品牌管理公司虽就2020年1月租金等费用存在延迟履行情节,但其之后作为室内儿童类游乐业态确受疫情影响客观上无法进行经营,合同目的无法实现,应当享有法定的解除权。在百英品牌管理公司2020年5月25日基于不可抗力而行使解除权的该时点,疫情的不可抗力影响仍未消除,因此其解除行为符合法律规定,双方租赁合同于该日解除。二审上海市二中院支持一审判决,疫情期间百英品牌管理公司确因合同目的客观上无法实现且在期望通过友好协商解决相关问题无果的情况下提出解除合同,其行为并不构成违约。

2.承租人以房屋短期内无法使用或疫情导致收益下降为由要求解除租赁合同的,一般不予支持

因疫情不可抗力致使租赁合同目的无法实现的,承租人解除租赁合同的诉讼请求通常能够得到法院支持,但与之相对,因疫情影响而致使房屋短期内无法使用或承租人经营收益下降,承租人援引情势变更规则要求解除合同的,法院通常会采取谨慎审理态度,尽可能通过延长租期、减免租金等方式合理分担疫情带来的不利后果,而一般不会轻易支持合同解除请求。浙江省高院于2020年发布《关于规范涉新冠肺炎疫情相关民事法律纠纷的实施意见(试行)》,其中“依法妥善审理有关合同纠纷案件”第7项明确,“租赁房屋因疫情防控需要暂时无法使用的,承租人要求延长租期、减免相应期间的租金或解除合同,如确系不可归责于承租人、出租人的原因所致,可根据公平原则视情适当延长租期、减免租金,合理分担因疫情防控导致的不利后果。承租人以此要求解除合同的,一般不予支持。”北京市二中院《房屋租赁审判建议》也指出,“如果承租人仅以疫情防控导致收益下降为由要求解除合同的,需要谨慎对待。一般认为,虽然疫情防控对房屋租赁合同的履行造成一定影响,但该影响尚未达到令合同目的不能实现的程度,故此时承租人无权要求解除合同,但可援引情势变更或公平原则要求减免租金和违约责任。但是,如果承租人因疫情防控导致收益大幅下降,即使减免租金仍然入不敷出,继续履行合同对其显失公平的,承租人亦有援引情势变更解除合同的空间。此时,可以根据实际情况,参考九民会议第48条之规定,按照公平原则,判决承租人承担一定的违约责任后解除合同。”

《民法典》第五百七十七条规定,“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”在法院不予支持解除合同的整体思路下,承租人如以前述事项为由单方通知解除合同的,将构成根本违约并需承担违约责任。如上海锦思魅美容科技有限公司与上海鸿盛置业有限公司房屋租赁合同纠纷案[3]中,承租人锦思魅公司因疫情影响无力承担租金,在合同期尚未届满时以发送律师函、提前搬离案涉房屋等方式向出租人鸿盛公司表明不再继续履行租赁合同,法院认定其构成违约提前解除,判令鸿盛公司没收履约保证金,并要求锦思魅公司支付免租期租金。由此,承租人以疫情为由提出解除租赁合同的主张时,需要事先综合考虑并充分评估租赁合同继续履行可能性与合同目的实现可能性,尽量避免因单方解除合同而承担法律责任的局面。

(二)房屋租赁合同的解除:出租人要求解除合同

1.出租人以承租人在疫情期间迟延支付租金为由主张解除租赁合同的,一般不予支持

除承租人外,房屋租赁关系中的出租人亦有可能要求解除租赁合同,其主张事由一般为承租人在疫情期间未能按照合同约定及时支付房屋租金,并要求对方承担违约责任。鉴于承租人迟延支付租金系因新冠疫情及防疫措施所致,承租人享有不可抗力免责事由或可援引情势变更规则,各级法院在审理出租人诉请解除合同的案件时,往往采取谨慎态度,一般不予支持。例如,在上海晨达实业有限公司与万志皓房屋租赁合同纠纷案[4]中,因承租人万志皓迟延支付租金,出租人晨达公司于2020年4月按合同约定向其发送催款函责令改正并在此后发送合同解除函。一审法院认为2020年4月承租人已受到疫情影响,且双方对应付租金金额存在争议,故承租人未按期支付欠付租金有合理抗辩事由,租赁合同并未因晨达公司要求而解除。二审上海市一中院维持一审判决,承租人确实存在迟延支付2019年11月起至2020年5月4日的租金及物业费等费用,但时值新冠肺炎疫情爆发时期,租赁房屋所处商场全面停业,承租人未在出租人规定期限内支付租金情有可原,出租人以违约为由行使单方解除权,行为欠妥,不予支持。

对于以上审判立场,各级法院在司法政策文件中均有明确表述。最高院《指导意见(二)》指明,承租房屋用于经营,疫情或者疫情防控措施导致承租人资金周转困难或者营业收入明显减少,出租人以承租人没有按照约定的期限支付租金为由请求解除租赁合同,由承租人承担违约责任的,人民法院不予支持。上海市高院《疫情案件系列问答》采取完全相同立场,承租人因新冠疫情及防疫措施而资金周转困难或者营业收入明显减少,未按期支付租金的,不构成出租人要求解除租赁合同的理由。对于承租人而言,尽管其迟延支付租金确实构成违约行为,但该违约行为属于疫情客观影响而导致,承租人并不具有违约的主观故意。此时法院判决租赁合同不予解除,既是对承租人客观经济困难情况的谅解,推动出租人适当与承租人共同承担疫情风险,同时也体现了坚持合同严守原则、鼓励合同按约正常履行、尽量促使合同合法有效、轻微违约不予解除合同的司法审判精神。

2.承租人在疫情之前已欠付租金,或疫情影响减轻后仍未按约支付租金,构成根本违约,出租人有权要求解除租赁合同

如前所述,基于鼓励市场交易的合同法精神并结合新冠疫情客观不利影响,法院对疫情防控期间承租人非恶意违约的欠付租金行为,一般不认定为根本违约,不支持出租人以此为由解除合同的主张。但必须注意的是,承租人欠付租金的行为本质上仍然属于违约性质,以上裁判立场仅是新冠疫情下的特殊例外情形,对适用条件的认定必须严格把握。北京市二中院《房屋租赁审判建议》指出,“要严格审查承租人违约的时间节点。比如,未按时支付租金的行为发生在疫情之前,还是发生在疫情之后,抑或上述违约行为贯穿了疫情发生的前后。对于疫情发生之前发生的违约行为,要严格按照合同和法律规定承担违约责任,不得免除。”由此,承租人在疫情爆发之前已经欠付租金的,一般仍然应当认定构成根本违约,出租人有权解除合同,承租人不得假借疫情减轻自身违约责任。

除此之外,承租人欠付租金行为确因疫情所致的情形中,尽管法院认定承租人不构成根本违约,但并不免除承租人的租金支付义务。如南京市中级人民法院在《关于妥善审理涉新冠肺炎疫情房地产案件的若干意见》中所规定,“房屋租赁合同履行期内,承租人确因住院治疗、观察等原因未能按合同约定期限支付租金及其他费用的,可不视为违约。但上述情形消失后的合理期间内,承租人应当及时支付租金和其他费用、履行其他合同义务。”因此,疫情造成承租人经营收益减少不足以构成其长期未按约支付后续租金的理由,[5]在疫情影响减轻后,承租人仍然负有及时补交欠付租金等费用的义务,否则仍将构成根本违约。

(三)房屋租赁合同的租金减免

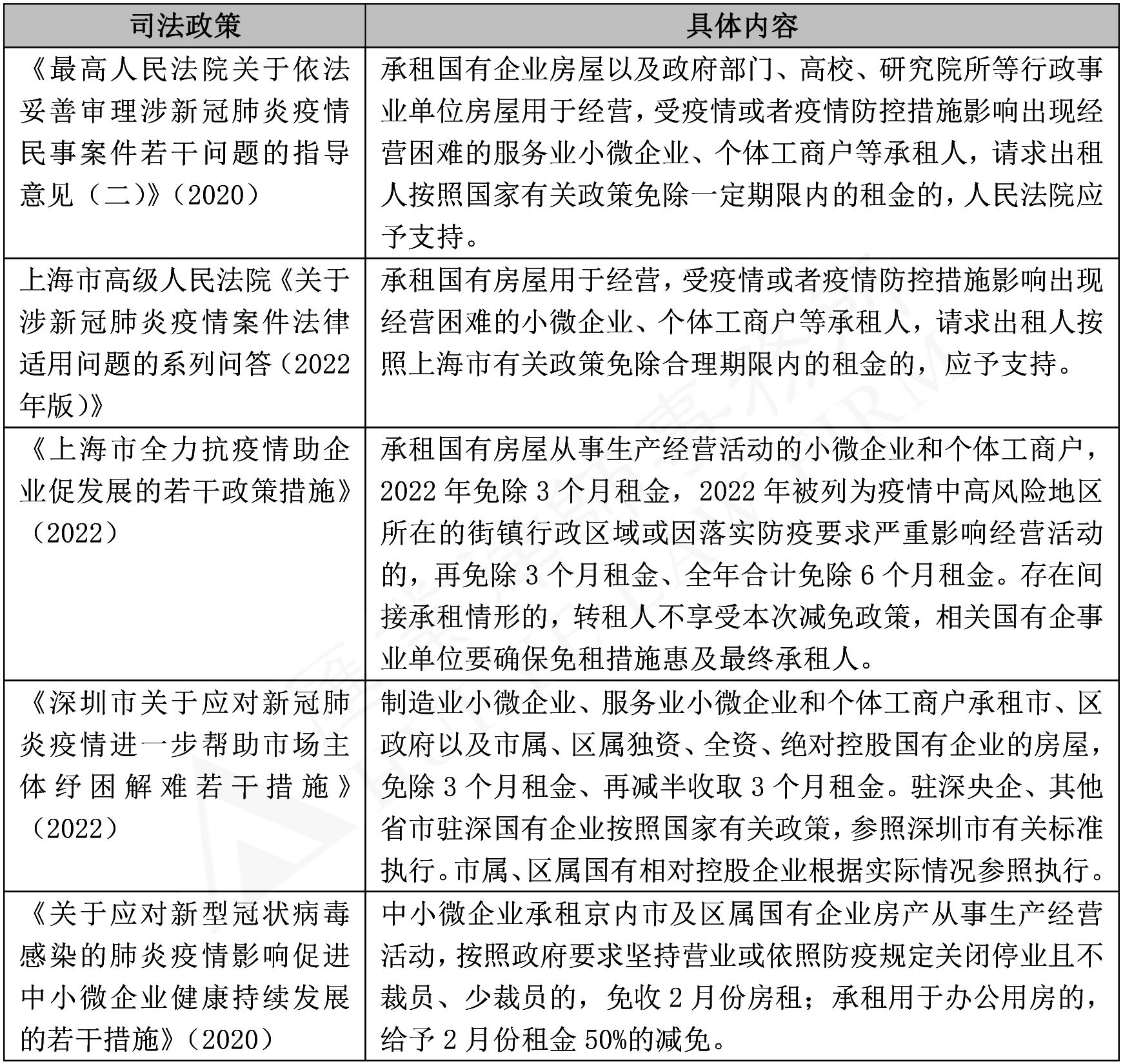

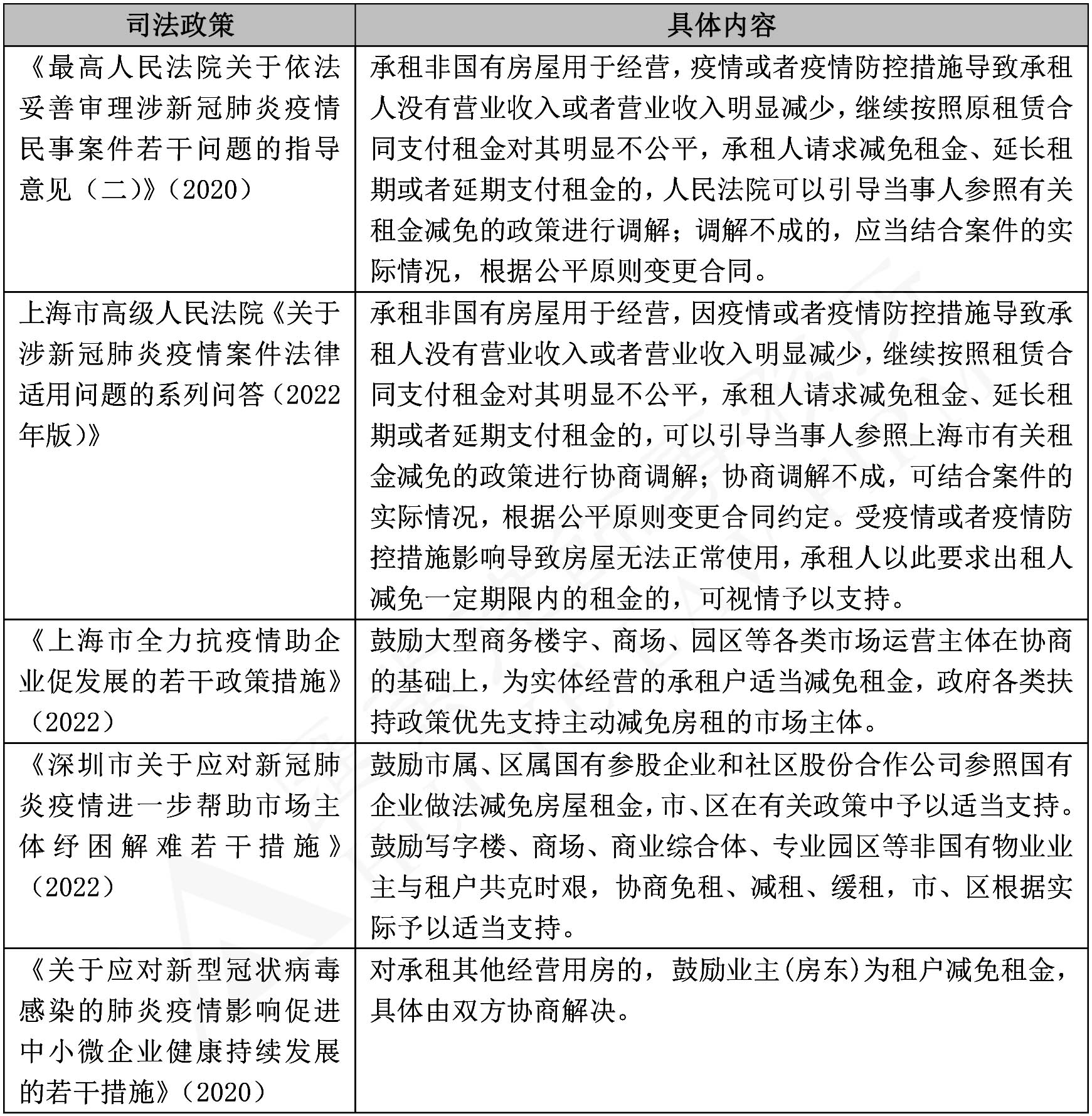

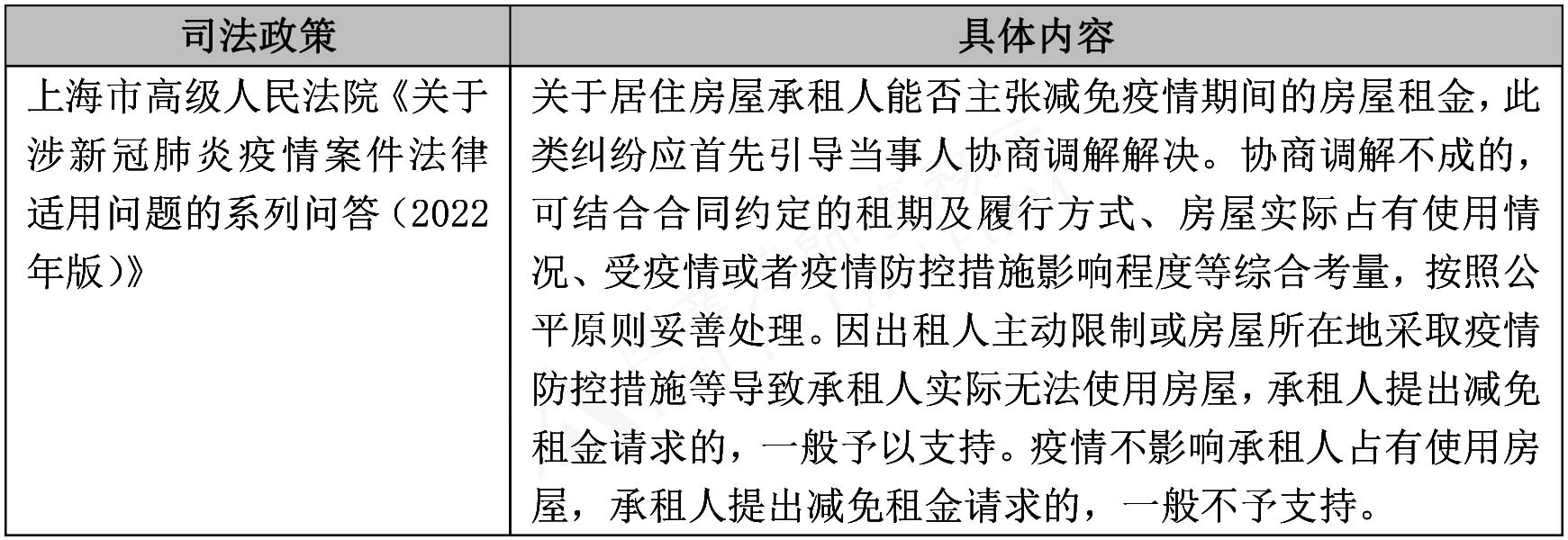

除了解除租赁合同的诉讼请求之外,涉疫情房屋租赁纠纷案件中,要求减免租金是承租人的另一项核心主张。考虑到新冠疫情及防疫措施对商业交易、市场经济的巨大冲击,承租人亦因此遭受重大经济损失,中央及地方各级政府机构均发布相关抗疫政策,规定或鼓励减免房屋租金以促进市场主体平稳健康发展。相关指导意见或政策措施具体如下:

1.受疫情影响较大或短期无法使用房屋的承租人,可援引情势变更规则,依据公平原则要求减免租金

根据情势变更规则及公平原则,合同基础条件发生无法预见、非商业风险的重大变化,继续履行将导致明显不公平时,一方可要求变更或解除合同。租金减免属于合同变更,在疫情影响下,承租人可适用情势变更规则,要求依利益均衡精神与出租人之间合理分配疫情损失。根据租赁目的不同,房屋租赁可分为经营性承租与非经营性承租;而根据房屋性质不同,经营性承租又可区分为国有房屋承租与非国有房屋承租,非经营性承租则一般对应居住房屋承租;另外,就承租人身份而言,经营性承租一般以企业法人为承租人,而非经营性承租则以自然人为主。在确定租金具体免除金额时,依据以上区分,租金减免政策有所差异,以最高院以及上海市、深圳市、北京市等主要城市为例,具体司法政策可详见下表所示。

(1)国有房屋承租:承租人请求出租人按照国家有关政策减免租金的,应予支持

(2)非国有房屋承租:承租人请求减免租金的,先协商调解,调解不成,视情况减免

(3)居住房屋承租:首先引导当事人协商调解,协商调解不成,综合考量予以减免

2.承租人在疫情期间仍可实际占有使用房屋,生产、经营、生活未遭受实质性影响的,不免除租金给付义务

新冠疫情及防疫措施下,承租人可主张减免租金的前提条件在于其确因疫情遭受了营业收入的锐减,或确因疫情而无法实际使用房屋。也即,疫情带来的实质性损害是承租人援引情势变更及公平原则的基本前提。对此,法院必须严格把握适用条件,对于承租人在疫情期间仍可实际占有使用房屋,生产、经营及生活未遭受实质性影响的,不应当免除其租金给付义务。对于经营性承租而言,以商铺租赁为例,上海市高院《关于涉新冠肺炎疫情案件法律适用问题的系列问答(二)(2020)》指出,“如疫情并未影响承租人实际占有使用房屋,仅基于疫情期间客流减少等援引造成承租人营业收益受到影响的,一般不免除承租人的租金给付义务。”北京一中院亦认为“如商铺承租人短期停业后又开业经营营业额下降的、商铺因与居民衣食住行关系密切保持营业仅客流量降低的,属于正常的商业风险范畴。且随着当前国民经济发展水平的总体提升,各行业抵御商业风险的能力不断增强,因此对于以上的经营障碍,不应当认定为无法克服的情况。”就非经营性承租而言,其以居住住宅租赁为主,若承租人在疫情期间被封控于租赁的住宅之内,那么因实际占有使用了房屋而自然无权要求减免租金;而对于在隔离或管控期间无法实际居住租赁房屋的,如无法实际居住的时间较短,由于短期住宅租金并非承租人不能承受的损失,也不构成明显的利益失衡局面,此时承租人要求减免租金的,根据北京市一中院《疫情期间房地产纠纷分析》,法院一般也不予支持。

自2019年12月新冠疫情爆发以来,全球经济遭受了极大波动,疫情反复之下,包括房屋买卖及房屋租赁的市场交易面临不同程度的障碍。应当看到,疫情导致的经济损失不仅仅是合同双方当事人需要解决的难题,而已经成为全社会应当团结一致、共同应对的困境。市场主体、司法机关等应当坚持公平公正、利益平衡、风险共担、实事求是等原则,在严格把握法律适用的一般情形与例外规定的基础上,以友好协商、互谅互解精神为底色,共同应对挑战,战胜疫情。

参考资料

[1] 北京市第一中级人民法院(2021)京01民终9285号。

[2] 上海市第二中级人民法院(2021)沪02民终7373号。

[3] 上海市第二中级人民法院(2021)沪02民终11631号。

[4] 上海市第一中级人民法院(2022)沪01民终565号。

[5] 上海市第二中级人民法院(2021)沪02民终8223号。