《期货和衍生品法》与我国《刑法》衔接适用中若干问题的探讨

发布时间:2022-05-06

文 | 王一川 汇业律师事务所 律师

经过三轮的草案审议,《期货和衍生品法》终于在2022年4月20日颁布,并将于8月1日正式生效。自此,我国期货及衍生品交易市场的法律阙如将被弥补。该法设十三章,共一百五十五条,系统化地建立了期货和衍生品交易的各项规则,而该法在为期货和衍生品交易参与者提供行政法保护的同时,也为《刑法》中期货类犯罪的理解和调整提供了指引和依据。

所以在本文中,笔者将对两部法律相关规定衔接适用中存在的几个问题进行讨论,希望能够引发更多思考,起到抛砖引玉的效果。

一、《期货和衍生品法》与我国《刑法》之间是什么关系?

2020年3月1日,我国最新修订的《证券法》正式生效。通过对该法条文大篇幅的调整,新《证券法》基本能够与我国刑法规范配套,成为《刑法》的前置法律规范。然而,由于此前我国在期货相关法律方面长期处于空白,导致实务部门在办理涉及操纵证券、期货市场罪、内部交易罪、泄露内幕信息罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪等罪名的期货案件中束手束脚。而《期货和衍生品法》的生效,将为今后办理期货刑事案件提供不可或缺的法律支持。

首先,期货类犯罪作为法定犯,具有一定的从属性。既要在形式上受制于其保障的第一保护性规范的规定,更要在实质上受制于其与第一保护性规范所共同保障的调整性规范的规定及其确立的调整性法律关系的内容。[1]因此,只有《期货和衍生品法》在我国正式生效,我国《刑法》对于期货犯罪行为的规制才具有充分的正当性。

其次,我国期货的交易规则等相关规定原散见于行政法规、部门规章以及期货交易所自己制定的规定之中。无论从法律位阶还是规则体系角度来看,都无法达到与《刑法》相适配的要求。所以,一部由全国人大颁布的《期货和衍生品法》能够将散布的规则整合并体系化,为《刑法》这道最后的防线提供前置的规范支持。

二、衍生品是否属于《刑法》规制范围?

在《中华人民共和国期货和衍生品法(草案)》的二次审议稿中,特地将“衍生品”加入法案名称中,可见立法机关对衍生品同等的重视。此外,二审稿增加了“衍生品交易”的定义。根据颁布的《期货和衍生品法》第三条第二款规定:“本法所称衍生品交易,是指期货交易以外的,以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。”但是在涉及期货的刑法条款以及相关司法解释中,从未出现过对于“衍生品”的描述,此时我们能否将刑法中的“期货”理解为“期货和衍生品”呢?笔者认为,为了避免实践中的问题,需要对目前刑法上的期货概念做扩大解释。

首先,涉及衍生品的犯罪行为具有与期货犯罪行为相当的社会危害性和处罚必要性。随着我国期货金融的深化发展,我国大陆地区逐步出现了如国债期货、股指期货、股指期权等金融衍生品,而衍生品的交易的风险具有更强的突发性、灵活性和传导性,衍生品相关的犯罪容易造成大规模的体系性金融风险,及时纳入刑法规制范围非常必要。

其次,对刑法中的期货概念扩大解释有助于与《期货和衍生品法》相关条款顺利衔接。《期货和衍生品法》第十二章规定了违反本法禁止性规定的法律责任,规范的对象不仅是期货市场和期货交易活动,也包括了衍生品市场和衍生品交易活动。如果将金融衍生品排除在刑法规制范围之外,将造成该领域的刑事立法空白,可能变相纵容犯罪分子的投机行为,难以发挥刑法的最后保障作用。

但我们也必须意识到,扩大解释的解释方法需要慎用,将“期货”解释为“衍生品”也确实存在有违该专业术语本意的嫌疑。因此,笔者建议及时根据《期货和衍生品法》的相关定义,对《刑法》相关罪名和罪状进行调整,避免歧义产生。

三、期货类犯罪中的“操纵市场”行为应被赋予哪些新含义?

(一)挤仓操纵

《期货和衍生品法》第十二条列举了九种操纵期货市场,影响或者意图影响期货价格或者期货交易量的方式。除了连续交易操纵、相对委托操纵、洗售交易操纵、蛊惑交易操纵、虚假申报操纵、抢帽子操纵、囤积现货操纵、跨市场操纵这些与《证券法》相同的操纵类型以外,该法还规定了“在交割月或者临近交割月,利用不正当手段规避持仓限额,形成持仓优势”的挤仓操纵行为。

这一市场操纵类型并非《期货和衍生品法》首创,早在2019年11月22日证监会发布的《关于<期货交易管理条例>第七十五条第五项“其他操纵期货交易价格行为”的规定》中予以禁止。从挤仓行为特征来看,一些交易者通过单独或联合,采取分仓、虚假申请套期保值额度或其他不正当手段规避持仓限额规定,获取持仓优势。从操纵目的来看,交易者获取持仓优势的目的,是为了拉高平仓价位,营造出期货市场虚假繁荣的场景,导致空方的最终交割价格远高于现货价格从而盈利。所以,挤仓操纵主观上具有谋取不正当利益的恶意,客观上采取了违规行为,对期货市场正常秩序和其他交易者的经济利益都可能造成较大的危害。

虽然严重的挤仓操纵行为已经达到了可通过刑事手段规制的程度,但目前实行的《关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《市场操纵解释》)并未将挤仓操纵纳入刑法的规制范围。因此,笔者认为后续需要对相关司法解释进行修订。

(二)跨市场操纵

涉及期货交易的跨市场操纵分为四种类型:跨期、现货市场操纵、跨境内外市场操纵、跨证券和期货市场操纵以及跨期货和衍生品市场操纵。2020年颁布的《证券法》以及两高《市场操纵解释》就已将期、现货跨市场操纵纳入操纵期货市场的行为类型中,却并未涉及其他三类跨市场操纵类型。而此次颁布的《期货和衍生品法》第十二条第二款第(九)项规定:“利用在相关市场的活动操纵期货市场”,则意味着跨境内外市场操纵、跨证券和期货市场操纵以及跨期货和衍生品市场操纵正式被法律所禁止。那么这三类跨市场操纵行为是否也应当为我国刑法所禁止呢?笔者认为,应当从涉及期货交易的跨市场操纵行为的经济机理为切入口,来判断其是否具有刑罚的该当性。

跨市场操纵行为的实质是价格关联操纵,即利用两个以上市场之间的价格关联实施操纵行为。这种操纵行为不一定直接从所操纵市场中获取操纵利润,而是通过与该金融商品市场价格挂钩、关联的期货、期权、衍生品市场、场外市场或者其他各种类型的私有交易合同中谋取经济利益。[2]

而价格关联操纵在实践中的典型表现则是恶意做空。在中国大陆,由于证券市场的交易规则以及证券类金融产品种类的限制,我们并未形成完善的证券市场做空机制,因此这类跨市场操纵行为在证券领域并不常见。相比之下,期货及其衍生品则是目前最主流、最成熟的做空工具,若利用连续交易、信息操纵等方式打压金融商品价格,再利用杠杆交易放大前期、同期做空的利益,则可能形成价格和数量上的垄断性优势和市场恐慌的大规模传导,操纵者甚至可以反复砸盘做空,造成交易对手巨额损失的同时损害期货交易市场效率,必须予以规范和引导。

所以,随着期货和衍生品交易的深入发展,涉及期货交易的跨市场操纵已具有相当的社会危害,已具备通过刑法予以规制的现实需求和必要性。但鉴于刑法相对于金融市场存在滞后性,相关的刑法保障仍处于空白,有必要予以增补。

四、期货类犯罪中“内幕信息”和“内幕信息知情人”的认定是否变化?

(一)“内幕信息”认定的变化

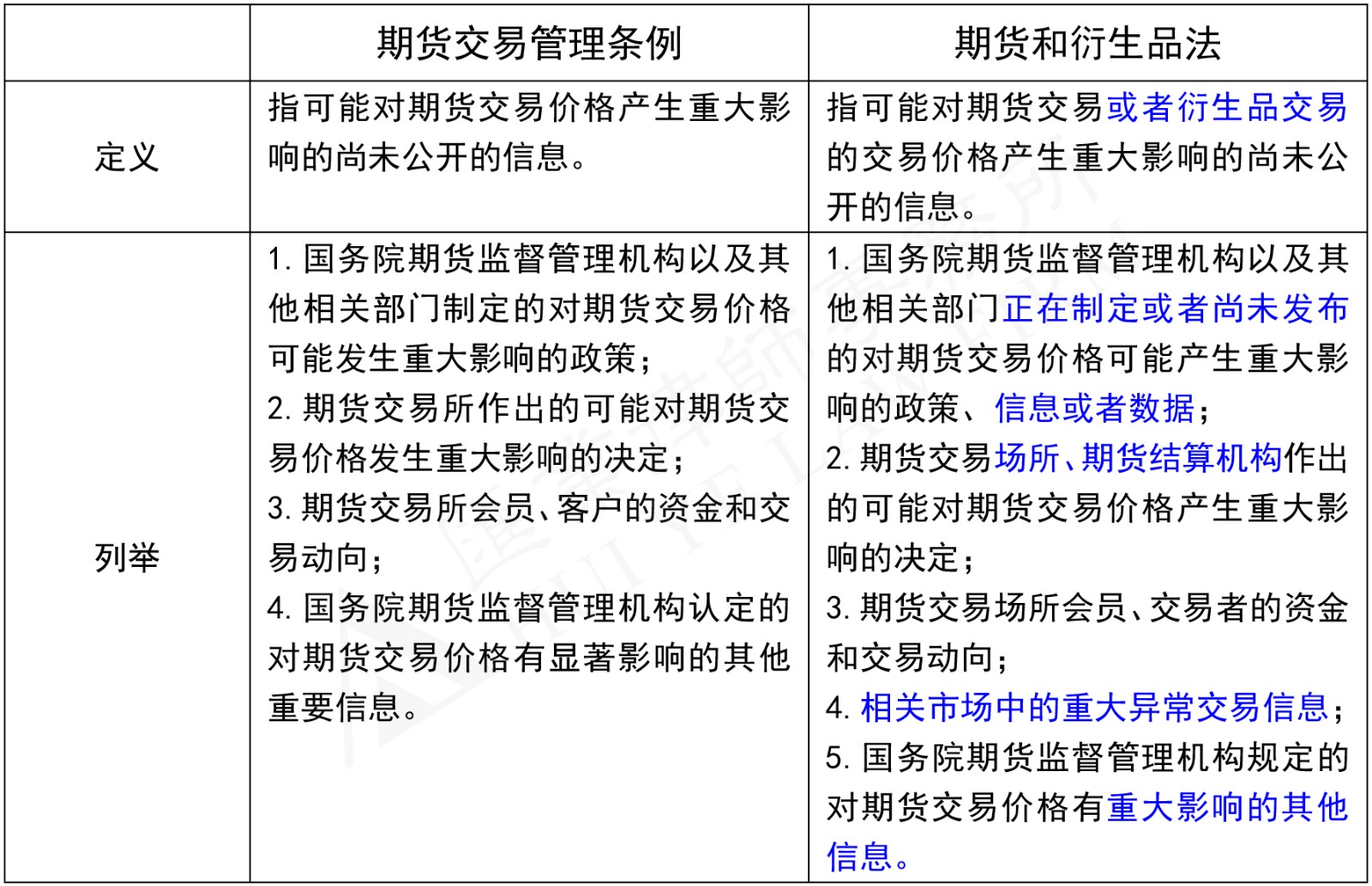

在证券期货犯罪中,对“内幕信息”皆采用空白罪状表述。而证券犯罪因《证券法》这一前置法存在,可以直接引用第五十二条对于“内幕信息”的认定。但是在期货类犯罪在《期货和衍生品法》生效前并不存在相同法律位阶的前置法,只有国务院颁布的《期货交易管理条例》可作为“内幕信息”的认定依据。而二者也存在一定差别,如下所示:

可以看出,《期货和衍生品法》在原有规定的基础上,修改了一些表述,并扩大了“内幕信息”的认定范围。其中比较重要的改动是:1. 将可能影响衍生品交易价格的未公开信息认定为内幕信息,这也间接证明了我国期货类犯罪应当包括对衍生品交易的规制;2. 国务院期货监督管理机构以及其他相关部门发出的任何声音都具有权威性,可以对市场造成明显影响,而这种影响的方式不再局限于政策,任何未公开的信息、数据都可被认定为“内幕信息”;3. 增加“相关市场中的重大异常交易信息”作为内幕信息。期货交易相关市场之间的价格联动相比证券市场更加紧密,对于内幕信息的认定也不能局限于单一市场之中。

(二)“内幕信息知情人”认定的变化

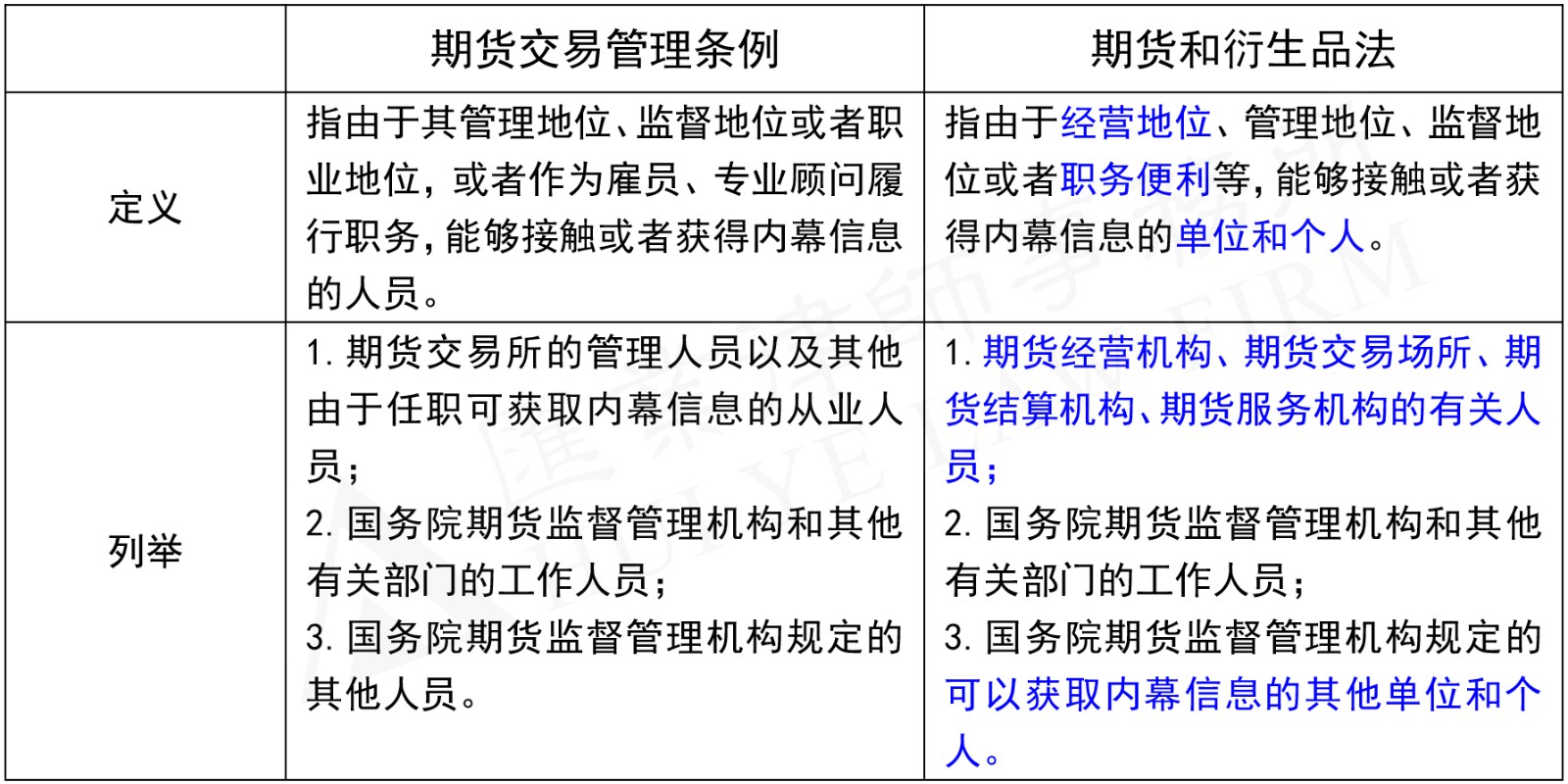

期货类犯罪中,“内幕信息知情人”的认定则通过引证罪状来表述。《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定“期货交易管理条例第八十五条第十二项规定的人员”属于内幕信息知情人员。而《期货交易管理条例》与《期货和衍生品法》的相关规定也存在差别。如下所示:

相比之下,《期货和衍生品法》对于“内幕信息知情人”的认定是对《期货交易管理条例》规定的进一步完善,使其概念更加周延以符合目前的期货和衍生品交易现状。其中比较重要的改动在于:1. 明确了内幕信息知情人可以由单位主体和个人主体构成。在《期货和衍生品法》对此调整之前,按照《期货交易管理条例》的规定,单位是不能作为“内幕信息知情人”来认定的。而由于内幕交易、泄露内幕信息罪可以由单位构成,导致《期货交易管理条例》无法与《刑法》中的“内幕信息知情人员”相衔接,所以此项调整尤为必要。2. 调整了语句的表述方式,使定义更合理准确。比如,期货经营机构的相关人员也可以成为“内幕信息知情人”,所以在定义中增加了“经营地位”。而《期货交易管理条例》中的“职业地位,或者作为雇员、专业顾问履行职务”则被精简表述为“职务便利”。又如在列举中,《期货和衍生品法》的列举方式逻辑性更强,三类内幕信息知情人中的前两类为重点列举,相比旧规更加清晰明确,第三类则属于兜底条款,范围相较旧规也更加合理公正。

五、刑事案件中对衍生品采取强制措施是否优先于终止净额结算制度?

《期货和衍生品法》将实践中已经采用的终止净额结算制度予以明确。从立法目的来看,终止净额结算制度的确立有利于在一方发生违约或终止事件时,通过终止协议下交易并轧差计算出净额进行支付或交割,从而降低交易对手风险敞口和信用风险,提升衍生品市场的效率和稳定性。且该法第三十七条规定:“结算财产应当优先用于结算和交割,不得被查封、冻结、扣押或者强制执行;在结算和交割完成前,任何人不得动用。”据此,参与结算的任何一方不会因为进入破产程序而中止、无效或撤销终止净额结算。但是,在衍生品相关刑事案件的办理中,需要对相关账户采取强制措施时,终止净额结算制度能否继续适用呢?

从规范角度看,现有的规定倾向于支持净额结算的优先效力。《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第三十条的第(十三)项规定:“经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构等依法按照业务规则收取并存放于专门清算交收账户内的特定股票、债券、票据、贵金属等有价凭证、资产和资金,以及按照业务规则要求金融机构等登记托管结算参与人、清算参与人、投资者或者发行人提供的、在交收或者清算结算完成之前的保证金、清算基金、回购质押券、价差担保物、履约担保物等担保物,支付机构客户备付金”不得冻结。第三十一条规定:“经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类专门清算交收账户、保证金账户、清算基金账户、客户备付金账户,不得整体冻结,法律另有规定的除外。”虽然没有提及衍生品结算机构,但同样属于国务院批准设立的结算机构,上述规定应当可以类推适用。

然而这样做带来的负面影响是,净额结算制度的优先可能导致刑事案件中关键证据和赃款赃物的灭失,这是后续需要解决的问题。

六、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪是否还有存在必要?

对于这个问题,笔者已在《对新<证券法>与<刑法>衔接适用中若干问题的探讨》一文中予以讨论,认为《刑法》第一百八十一条第二款同时对诱骗投资者买卖证券和期货这两个方面进行了规制,而《证券法》原第二百条仅涉及证券。若同时将诱骗投资者买卖证券、期货合约罪删除,则会形成期货领域的刑事法律空白。[3]

但是,该观点仅在《期货和衍生品法》生效之前(2022年8月1日之前)成立。由于该法并未规定期货经营机构、期货交易场所、期货结算机构、期货服务机构和非期货经营机构结算参与人等,故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录、诱骗投资者买卖证券、期货合约的相关条款,因此诱骗投资者买卖期货合约的行政法律依据也已经不复存在,这进一步导致《刑法》第一百八十一条第二款罪名的虚置,已无继续存在的必要。而利用虚假或者不确定的重大信息,诱导投资者作出投资决策的犯罪行为,则可以由操纵证券、期货市场罪相关条款进行规制。

七、结语

《期货和衍生品法》是一部极具前瞻性的法律,这意味着,我们将可以在规范的指引下对期货和衍生品的交易细则大胆创新,不用畏手畏脚。而为了达到这个目标,我们不能仅将视线局限于《期货和衍生品法》的完善,也需要解决好与《刑法》相关条文的衔接和适用中的出现的各种问题,形成一套完善的金融法律制度体系。如此,才能让我们的金融市场良性发展,充分发挥其价格发现功能和风险规避功能,在国际化的金融市场博弈中占据优势。

参考资料

[1] 田宏杰:《刑法与前置法的关系再讨论》,法学家,2013年第3期。

[2] 谢杰:《跨市场操纵的经济机理与法律规制》,证券市场导报,2015年12月号。

[3] 王一川:《对新<证券法>与<刑法>衔接适用中若干问题的探讨》,https://mp.weixin.qq.com/s/hrFksAIrur7t3M3P5hX0Aw,访问日期:2022年4月26日。